「もし富士山が噴火したら、うちの技術が役立つ」企業を大募集!火山のプロたちが選んだのは……

火山のプロフェッショナルたちは悩んでいた。

「地震の周回遅れ」と言われている火山防災を、

もっと身近に考えてもらうにはどうしたらいいか。

研究者だけでは思いつかないような、新たな視点が必要だ。

「そうだ、民間企業から技術やアイディアを広く募集しよう!」

こうして開催された、第1回「やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト」。

果たして、新しい風は吹いたのか――。

■この記事でわかること

✔ 火山防災の課題に対して、『もしかしたら、この知識や技術が役に立つかもしれない』と誰もが手を上げやすい環境をつくることが大切だ

✔ 火山防災に関心を持つ企業がそんなに集まるのだろうかという不安もあったが、2024年5月8日のオンライン応募説明会には、大企業からベンチャーまで100社以上が参加した

✔ 「やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト」を入り口にして、“火山防災のコミュニティ”が広がることが期待されている

■おすすめ記事

・富士山は必ず噴火する。でも怖がりすぎないで! 避難基本計画①

・富士山が噴火しても、「命」と「安全」を守る方法とは 避難基本計画②

・あなたの健康を「デジタル化」震災がきっかけで生まれた山梨独自の「かかりつけ連携手帳アプリ」

・コーディネートが実を結んだ「山梨の医療機器製造拠点」

逃げるとき、まずアプリを開いて

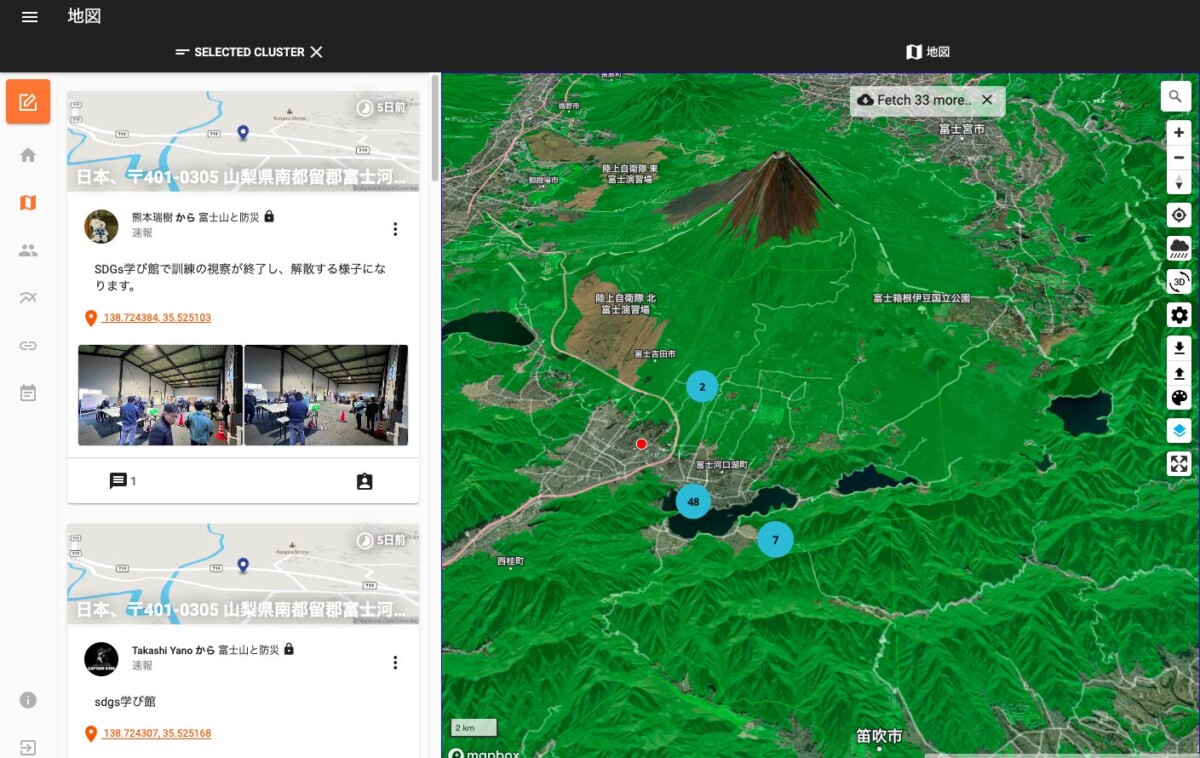

スマホ画面でアプリを開く。富士山周辺の3Dマップ上に、位置情報を示す丸印が表示されている(冒頭の写真、富士山火山防災研究センター提供)。そのひとつを押してみる。

船上から河口湖を撮影した写真に、コメントが添えられている。

「富士山が噴火して、船で避難中」

2024年11月28日、山梨県警と富士河口湖町が合同で大規模な避難訓練を行った。富士山が噴火したと想定し、河口湖畔を南岸から北岸に向けて、観光客を船で避難させる訓練だ。

それと同時に、ある実証実験も行っていた。LINEやWhatsAppなどのアプリのBot機能*を使い、災害時の情報共有ができるコミュニケーションツールだ。まだ開発途中で、大規模な実証実験は初めてだった。

*自動的にチャットで返信するシステム

観光客や登山者が避難する際に、ツールを使って自分の位置情報や避難の様子などを書きこむと、リアルタイムで発信することができる。また、警察や消防が噴火の状況や、避難所の情報などを書き込むこともできる。

さらに、このツールに登録すると、プッシュ通知でダイレクトに警報情報やアラートが届く。火山活動に関する情報を必要な人に素早く知らせることができるのだ。

この避難訓練で、ボランティア約100人がQRコードからツールを取得した。現地で投稿されたレポートは105件だった。

富士山火山防災研究センター・主任研究員の本多亮さんは「まだ改善点はありますが、欲しい機能を追加したり、問題点を改善したりすれば、強力なツールになると思います」と期待感を語る。

次々に新しい技術が生まれ、開発は日進月歩で進んでいる。しかし、便利なツールも、その存在を知らなければ使うことはできない。

そんなにすごい技術があったなら、もっと早く教えてくれればよかったのに――。という参加者の声もあったのではないか?とたずねると、本多さんは少し困ったように頷いた。

「じつは、火山のプロフェッショナルたちも同じ気持ちを抱えていたんです」

「その技術がほしい!」を探して

火山防災は地震などに比べてまだまだ認知度が低い。火山の専門家は大学で個別に研究していることが多いため、これまでは「いま何の研究をしているのか」「どんな技術があるのか」という情報を共有することが難しかった。

しかし、2024年度に活火山法が改正され、国が火山防災のための研究を一元的に進めることができるようになった。

「火山防災の課題に対して、『もしかしたら、この知識や技術が役に立つかもしれない』と誰もが手を上げやすい環境をつくることが大切です。そのためには、研究者だけでなく、民間企業にも火山防災のフィールドに参入してもらいたいと考えました」(本多さん)

一見して火山防災とは関係のない企業の中にも、「それが必要だ!」というアイディアや技術・サービスが埋もれているかもしれない――。

そこで、火山防災に関心のある事業者を募集する「やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト」を開催することにした。

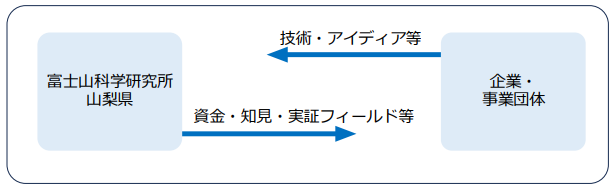

県と富士山火山防災研究センターは、採択企業5社に対して火山防災の知見を共有し、サポートする。さらに、1社あたり100万円の補助金を出す。

幅広い分野からピッチコンテストに応募してもらおうと、火山防災に関する知見や経験がなくても参加できるようにした。

火山防災に関心を持つ企業がそんなに集まるのだろうかという不安もあったが、2024年5月8日のオンライン応募説明会には、大企業からベンチャーまで100社以上が参加した。

その後、個別相談を希望した事業者と面談を行い、結果的に30社からの応募があった。そこから、本多さんを含む富士山火山防災研究センターの職員たちが書類審査を進めた。

テーマの完成度やアイディアの実現性などを踏まえて、10社に絞り込んだ。

2024年7月12日、東京・千代田区のビルで最終審査のコンテストが開催された。10社がプレゼンテーションと質疑応答をした後、審査員たちがその場で採択企業5社を決定する。

本多さんは「どれも素晴らしいアイディアばかりで、正直に言えば、どの企業が選ばれてもいいなと思っていました」と言う。

しかし、最終審査は、本多さんの予想とは少し違ったものだったようだ。

「もっとアピールしてほしいのに……」

各社の最終プレゼンが始まったとき、本多さんは期待に胸を膨らませていた。しかし、それは次第にモヤモヤとした気持ちに変わっていった。

書類審査で「ここがすごい」と思って選んだポイントを、企業が上手くアピールできていないと感じていたからだ。

火山のプロたちが推していた各社の技術は、審査員たちの心にあまり響いていないように見えた。本多さんは「せっかく良い技術なのに、アピール不足で終わるのはもったいない」と焦った。

その後、審査員たちの議論が始まった。

審査員の中には、火山研究者の他に弁護士なども参加していた。専門知識にとらわれず、幅広い意見を出し合うためだ。

しかし、一般の人には火山防災にどんなニーズがあるのか分かりづらい。本多さんは火山のプロから見た各提案の魅力について、審査員たちの求めに応じ補足説明をした。

「企業も審査員も含め、火山のプロではない人たちに、『どうしてこの技術が火山防災に適しているのか』を理解してもらうのは想像以上に難しかった。我々もできるだけ分かりやすく説明しようと努力しましたが……。改めて、火山防災の認知度の低さを痛感しました」(本多さん)

審査時間は予定していた20分間から大幅に遅れ、40分後にようやく採択企業5社が決定した。

TRY!YAMANASHI!で実証から実装へ

最終審査で選ばれた5社は、2024年7月から2025年2月まで研究や検証実験を行う。その間、県は火山防災に関する知見や実証フィールド、活動資金を提供してサポートする。

記事の冒頭で紹介したコミュニケーションツールも、採択企業の1社である「一般財団法人アジア防災センター」が開発したものだ。ほかの4社も、さまざまな研究に取り組んでいる。

| 一般財団法人 アジア防災センター | 観光客や登山客の避難時に、LINEやWhatsAppのbot機能を利用したコミュニケーションツールやオリジナルアプリの開発 |

| 株式会社クローネ | 高精度でより安価な微気圧計を開発。富士山周辺で、花火や自衛隊の演習などさまざまなシグナルの検知実証を行なう |

| 株式会社竹中工務店 | 富士山において企業向け火山防災研修プログラムと研修ツーリズムを実施 |

| 能美防災株式会社 | ゲーム制作会社と協力し、火山噴火を体験できるVRコンテンツを開発 |

| 株式会社FLARENETWORKS | 携帯電話端末が発する微弱な電波の強度を検知し、人の流れを把握する |

しかし、企業が山梨県で活動できる期間は8カ月と短い。せっかくピッチコンテストで選ばれても、企業が県外に戻ってしまう可能性がある。

本多さんは、採択企業が県内に残り、火山防災の取り組みを続けてほしいと考えている。その方策の一つとして期待するのが、「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」に移行するスキームだ。

「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」は県が最先端技術やサービスを有する企業に対し、山梨県全域において実施する実証実験プロジェクトを全面的にサポートする事業だ。

「期間を過ぎたら終わりではもったいない。火山防災のピッチコンテストで発掘した企業に、TRY!YAMANASHI!のサポート事業で県内に定着してもらう流れをつくりたいと思っています」(本多さん)

火山防災コミュニティを広げよう

第1回「やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト」は無事に開催することができた。とはいえ、まだまだ手探りの状態だ。本多さんは「今回は反省点もありました」と話す。

なにより痛感したのは、火山防災に関して企業とコミュニケーションをとることの難しさだ。

本多さんは「火山研究者と一般人では火山防災に対する視点も考え方も違う。でも、その違いがあるからこそ新しいイノベーションを生む可能性につながる。今後は誰にでも分かりやすく、よりシンプルに伝える工夫をしていかなければいけません。言うほど簡単なことではないのですが」と苦笑しながら話す。

採択された企業が山梨県に根付けば、県民が火山防災を自分事として考える機会も増えるはずだ。

「やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト」を入り口にして、“火山防災のコミュニティ”を広げたいと、火山のプロフェッショナルたちは願っている。

文・北島あや、写真・今村拓馬(クレジットのある写真を除く)