瀬戸際の富士山を救い、山梨のミライを拓け! 富士トラムをテーマに長崎知事と野口健さんが対談

県は2024年11月、「富士トラムネットワーク構想」を提案した。

瀬戸際の富士山を救うと同時に、リニア新幹線の駅と直結させる新たな構想だ。

実現に向けて、住民への説明会や、調査研究が着々と進んでいる。

富士トラムによって、山梨県の未来はどう拓かれるのか。

長崎幸太郎知事と登山家の野口健さんが、その思いを語り合った。

■この記事でわかること

✔ 富士山の新交通システムは、鉄道ありきではなく、議論を深め、県民の集合知を形成して構想された

✔ 富士トラムはコスト面からも従来案より有利だ

✔ 富士トラムはリニア中央新幹線の新駅につなげる。リニア駅は、観光客にとっては『富士山の玄関口』、山梨県民にとっては『東京・名古屋への玄関口』になる

■おすすめ記事

・「僕は以前からこれしかないと…」「えっ?」アルピニスト野口健氏と知事がガチ対談 富士山登山鉄道構想

・富士山の悲鳴が聞こえませんか?山梨県が登山鉄道を検討する真意とは

・「常識を覆す新たな山梨県政の挑戦、それが富士山の課題解決だ!」外国特派員協会での会見に国内外から記者約40人

・水素燃料電池の技術者集団がやってきた!山梨のポテンシャルは米倉山から開花するか

富士トラムとは?

そもそも、富士トラムって?

いま、山梨県が検討している鉄道でもバスでもないまったく新しい交通システムです。

どう新しいんですか?

鉄道のように線路がありません。道路に設けた磁気マーカーや白線に誘導されるので、将来的には自動運転もできるんです。

線路がないなら工事も簡単。

工事による環境破壊の心配はないし、トラムの動力源は山梨県でつくるグリーン水素なので、環境にも優しいんです。

県富士山保全・観光エコシステム推進グループ(富士山グループ)によると、富士トラムはゴムタイヤで走る。鉄のレールを敷く必要がなく、一般道を走れる。車両に搭載したセンサーが道路に設けた磁気マーカーや白線を読み取って走行する。富士スバルライン上に磁気マーカーや白線を敷設するだけで大規模工事をしなくてすむので、環境への影響はほとんどないという。

県企業局が米倉山で運営する世界有数のグリーン水素先進拠点は、「リニア山梨県駅」の近くにあり、企業や研究機関が集結している。富士トラムの動力源として、県産のグリーン水素が使われることは、世界中に「水素先進地域」という実績と名声が高まり、山梨ブランドが向上することにもつながる。

※グリーン水素=再生可能エネルギーを利用してつくられた水素のことで、製造過程で二酸化炭素を排出しないため、「脱炭素社会」の実現に貢献する。

来訪者コントロールはできるの?

知事、僕はね、登山家として富士山の来訪者をコントロールしてほしいんです。2013年に世界文化遺産に登録されてから、富士山に登る人が増えすぎている。

同感です。

結果、ゴミの問題も深刻で、有名なヨーロッパの登山家から「富士山は世界でいちばん汚い」と言われたくらいなんですよ。

野口さんの心配にも対応しています。道路に白線や磁気マーカーを敷き、「軌道法」という法律を適用することによって一般車両の進入を制限できるんです。だから、来訪者のコントロールが可能になります。

あー、そういうことができるんですね。

富士トラムが実現するまでの対策として、入山料金を4000円に引き上げて、富士山レンジャーの人材を確保するという形で還元していきます。

いま富士山レンジャーは7人ですよね。レンジャーの権限を強くすることは難しいんですか。

いや、やります。指導できるようにしたいと考えています。ルールを破った人はゲートの先に行かせない、とか。

それができたらすごく意味があります。

※富士山レンジャー=富士山周辺に訪れる人に対し、マナー普及や安全指導、自然環境保全のためのパトロールなどをする。山梨県が任用している。

「軌道法」――。聞き慣れない法律名だ。これがどう来訪者コントロールにつながるのか。再び富士山グループに解説してもらおう。

路面電車や各地で導入が進む新交通システムなど、軌道上を走る乗り物は、「軌道法」という法律が適用され、自動車やバスなど一般車両は、路面電車との事故を防ぐため、道路交通法によって、軌道敷地内の通行は規制されている。

今回の富士トラムは、スバルライン上に敷設したマーカーが愛知万博のIMTSと同様に「軌道」の役割を果たすことから、県は一般車両の進入を制限できると考え、国と協議をしている。一般車両を制限することで、富士山への来訪者数をコントロールできるようになる。富士トラムの実現は、環境負荷にあえぐ「瀬戸際の富士山」を救うことにつながる――ということだった。

富士山とリニア山梨県駅を直結、そして延伸

ほかにトラムのメリットはありますか。

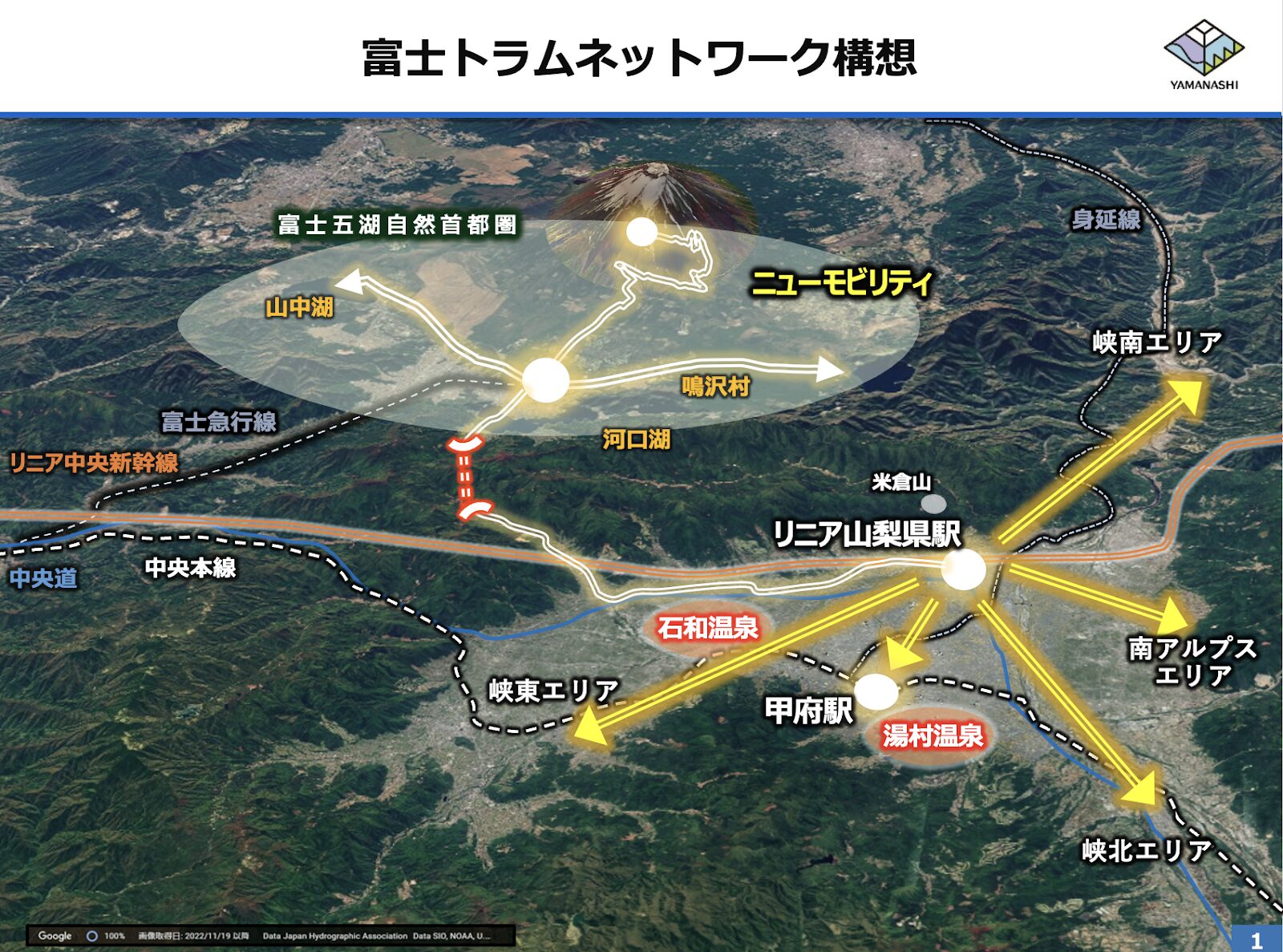

トラムはゴムタイヤなので、一般道を走ることができます。そこで、富士山と甲府市の「リニア山梨県駅」を直結したらどうかと考えています。将来的には、県内各地にトラムを走らせることも視野に入れています。

延伸って簡単なんですか?

線路がいりませんから。

そうか、既存の道路をそのまま使えるわけですね。今後、リニア山梨県駅が富士山の玄関口となれば、東京も名古屋・関西方面も近くなる。

リニア山梨県駅―東京間は約25分。名古屋間は約45分です。

もはや、東京が通勤圏内!

おっしゃる通り。利用者が増えてリニアの停車本数が増えたら、豊かな自然に囲まれて暮らしながら、都心にもすぐアクセスできる。

質の高い暮らしと利便性を同時に達成できる……。

まさに山梨県が桃源郷になる。

鉄路不要の富士トラムが実現すれば……。

日本初です。

他県にとってもモデル事業になりそうです。富士山の影響力ってすごい。たとえば、山梨県が2024年から富士山の入山料を徴収するようになったことを皮切りに、ほかの山でも検討が始まっています。

そうなんですね。

やはり、富士山は日本のシンボルなんですよ。

トラムを延伸すれば、駅周辺の開発が促され、JR甲府駅一帯をはじめ各地の観光・交流や産業振興もさらに進むでしょう。富士山の恵みを県内全域へ行き渡らせることができます。新たな御坂トンネルの整備にも着手したところであり、トンネルをくぐって中央道経由でこのリニア駅につなげると、広い意味でもう一つの新しい登山道が開くというイメージですね。

スバルライン上だけでなく、富士トラムを県内に延伸するアイデアを、県は「富士トラムネットワーク構想」と呼んでいる。

富士トラムネットワークが構築されれば、多くの県民が市町村の拠点駅から富士トラムに乗ってリニア山梨県駅へ行けるようになる。自然豊かで住み慣れた街から、東京へ通勤・通学が可能になり、旅行などにも気軽に出かけられるようになる。

県外から来る観光客から見れば、東京から25分で、富士山への玄関口「リニア山梨県駅」に着く。富士登山の行き帰りに石和温泉や湯村温泉に寄ったり、笛吹川フルーツ公園で旬の果物を楽しんだりするなど、県内のほかの観光地をめぐるのが簡単になる。ビジネス面でも、大きな会社が東京から山梨県へ本社を移転するなどの波及効果が考えられる。

「富士トラムネットワーク構想」が実現すると、身の回りの暮らしも激変しそうだ。

コストが断然安い

でも、トラムにかかる費用って、結構高額ですよね?

鉄レールを敷く工事費がかからない分は確実に安くなります。レールは管理費がかかるけど、それもだいぶ安くなるはずです。

本当に?

はい、本当です。

いいことしかなくないですか?

いいことしかないんです。

野口さんも知事に質問していたが、本当なのだろうか。あらためて、富士山グループに確かめてみた。

富士トラムの大きな特徴は、①工期が短くて済む ②コストが断然安い、の2点に集約される。

鉄レールを敷く富士山登山鉄道案では、富士山観光を数年ストップさせる必要があり、五合目で仕事をする人や観光業界から心配の声が上がっていた。富士トラムなら、白線や磁気マーカーを敷く工事は簡単で、工事期間も短くて済む。シーズンオフの期間に工事を進めれば、富士山観光をストップさせなくてもいいかもしれないという。

整備コストは登山鉄道案(約1400億円)から大幅な削減が期待でき、運行を始めて以降のメンテナンス費用も、登山鉄道案より大幅に削減できる。

富士山を救い、生活をレベルアップさせるために

従来の富士山登山鉄道案に反対していた人たちの意見は、「鉄レールは大規模工事が必要で自然破壊につながる」「建設費やメンテナンス費が莫大すぎる」の2点に集約された。

富士トラムへの転換に踏み切った長崎知事は決断の直前、「反対する県民の意見は尊重しないといけない。鉄軌道は撤回しよう」と周囲に話したという。

自然破壊をせずに費用を圧縮するにはどうしたらいいか――。2023年11月から県は富士山登山鉄道構想について住民説明会を開くなどして、多様な意見を聞いてきた。県庁内でも様々なアイデアが浮かんでは消えていった。そうした試行錯誤の結果、富士トラムにたどりついた。

富士トラムを発表した2024年11月18日の記者会見で、知事はこう話した。

「これは登山鉄道構想に反対していた皆さんにも納得いただける“県民の集合知”だ。富士トラムを県民の皆さんに提案し、御賛同をいただく中で進めていきたい」

瀬戸際の富士山を救い、県民の暮らしを豊かに変える可能性を秘めた富士トラム。県は「あくまでも提案」として、引き続き住民説明会などを開いて理解を深めていくという。

文・土橋水菜子、写真・山本倫子