家庭と両立、夢を紡ぐテレワーク。「やまなし女性デジタル人材プロジェクト」の挑戦

昨年11月からスタートした「やまなし女性デジタル人材プロジェクト」。

子育てや介護などで通勤が難しい女性に、自宅でITスキルを学んでもらい、

テレワークで働ける可能性を広げる取り組みだ。

一般的な職業訓練とは異なり、eラーニングによる自宅学習と集合研修を組み合わせた学びのスタイル、さらに修了後は企業とのマッチングまでサポートする。

■この記事でわかること

✔ 山梨県が始めた「やまなし女性デジタル人材プロジェクト」は、家庭と両立できるテレワークスキルを学ぶ取り組み

✔ eラーニングと集合研修を組み合わせ、修了後は企業とのマッチングまでサポート

✔ 育児や介護で通勤が難しい女性のニーズに応え、将来的には県内企業との連携も視野に

■おすすめ記事

・あなたを『シンデレラ』にはしない 「やまなし女性Miraiクエスト」が始動

・「女性のわがまま」とは言わせない! 女性も男性もいきいきと働ける提言書ができあがるまで

・血液検査で女性の健康を守る、プレコン健診がスタート

女性が非正規雇用に偏るという現実

「シングルマザーが自宅でデジタルスキルを学び、テレワーク中心の仕事に就けるようにしてほしい」。事業立ち上げのきっかけは、長崎幸太郎知事のそんな一言だった。

「2024年2月ごろに知事からの要請を受け、講座の実施について検討を始めました」。労政人材育成課課長補佐の田邉英理子さんは、事業の立ち上げ当初を振り返る。

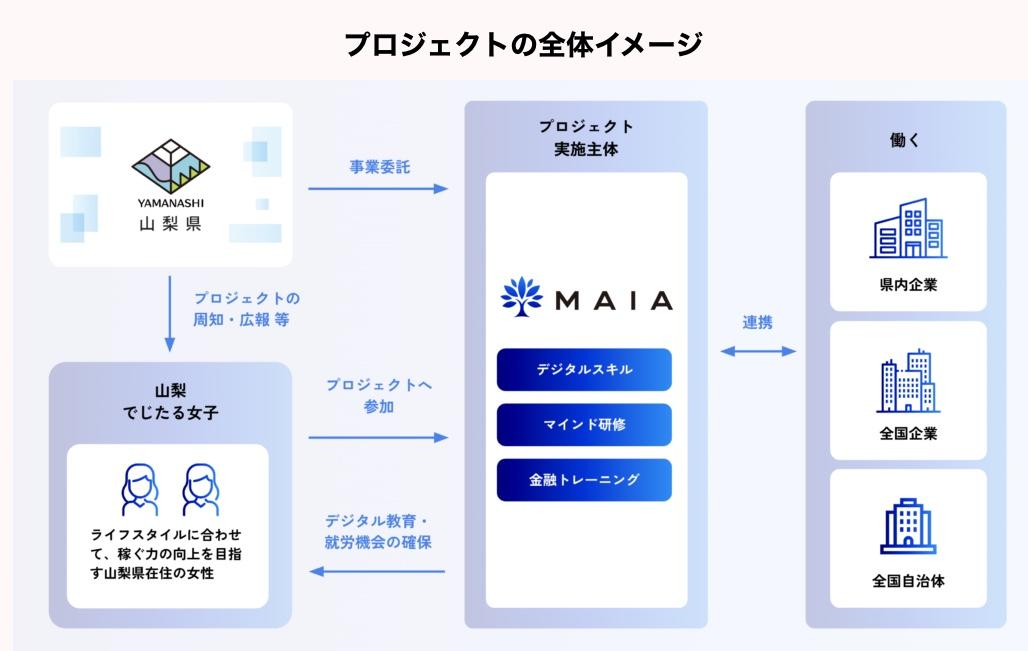

労政人材育成課と子ども福祉課が連携して情報共有を進め、プロジェクトの形が徐々に具体化していった。6月には補正予算に計上され、9月に女性向けテクノロジー教育支援などを手掛けるMAIA社(東京)がプロポーザルを経て事業者として選定された。その後、本格的にプロジェクトが動き出す。

なぜこうした取り組みが必要だったのか。その背景には山梨県の女性就労に関する課題があった。

「2023年度に働き方改革の実態調査を実施しました。その結果、30代から50代にかけて、家事、育児、あるいは介護を理由に非正規雇用を選択した割合が、女性が特に高いという傾向が明らかになりました」(田邉さん)

労政人材育成課では、もともと女性に限らず非正規雇用の正規化などの取り組みや働き方改革に携わっていた。しかし、非正規雇用の割合は女性に偏る傾向があることから、モデル事業として女性に特化した形でプロジェクトを実施することになった。

事業者として選ばれたMAIAは、他県でも同様のプロジェクトの実績がある。

「MAIAの提示するプログラムの内容が具体的だったこと。また、伴走支援や就労支援といった要素が組み込まれていたこと。そして、フォロー体制が整っていたことを評価しています」と、田邉さんは事業者の選定理由を説明する。

プログラムでは、eラーニングを中心としつつも、2回の集合研修を取り入れるなど、単なるオンライン学習にとどまらない工夫がなされている。集合研修では受講者の意識向上だけではなく、受講者同士の横のつながりを深めてもらうことにした。

こうして、「やまなし女性デジタル人材プロジェクト」が、女性の就労に向けた課題を解決するための取り組みとして、着実に形になっていった。

予想を超えた反響

「応募者が定員に満たないのではないか」。プロジェクトを立ち上げた当初、田邉さんは心配していた。

そんな懸念を持った理由について、田邉さんはこう説明する。

「児童扶養手当受給者や住民税非課税世帯の方には受講料を免除するものの、基本的には受講料をいただく予定でした。有料というのがネックになるのではないか。あと、年度内に事業を終わらせるためにはスケジュール的にタイトで、周知期間を短く設定せざるを得ませんでした。そのような状況でしたので、果たしてどれくらいお申込みをいただけるのか、とても不安でした」

しかし、蓋を開けてみると、予想をはるかに上回る反響があった。20人の定員に対して133人もの応募があり、約6倍を超える倍率となったのだ。

「県でプレスリリースを出していたことが功を奏して、県内ニュースで取り上げていただきました。そのニュースを見て応募してくださった方が、多くいらっしゃいました」(田邉さん)

定員を超える応募という想定外の事態に、大急ぎで対応策を検討した。

「現行スケジュールを変更せずにどれだけの受け入れが可能か、すぐMAIAさんに確認しました。プラス20人、合計40人までなら、スケジュールを変えずに伴走支援なども実施できるとの回答を得られたので、追加の予算措置を行って変更契約を結び、合計40人でプロジェクトをスタートしました」(田邉さん)

増員したとはいえ、それでも93人は受講が叶わない。追加した20人の選考は、難しい作業だった。申し込み時のヒアリングをもとに、「しっかり勉強時間を確保できる」「すぐに働きたい」「非正規で働いているけどもっと収入アップさせたい」など、意欲が伝わってくる人を中心に選定していった。

一方で、知事からは「選考外となった人についても、フォローしてください」と指示があった。

「物価高騰などにより経済的に厳しい状況にある方、さらに状況が悪化する可能性がある方を支援するという目的で、12月の補正予算で追加予算を計上しました」(田邉さん)

この追加措置により、新たにコースを3種類に増やし、100人規模の受講枠を設けることになった。前回選考外となった人を優先的に選出し、不足分は一般公募で埋めていく予定だ。

スキルと就労をつなぐ完結型プログラム

スタート済みのカリキュラムは大きく分けて「ビジネススキルプログラム」と「ITスキルプログラム」の2つで構成されている。ビジネススキルプログラムでは、2回の集合研修を通じて自分の夢や志を明確にする「私の夢・志研修」や、「自分の強みを見つけ、稼ぐチカラを身につける研修」が行われる。また、オンラインではビジネス基礎やITの基礎知識、テレワーク基礎なども学ぶ。

一方のITスキルプログラムでは、SAP(企業の基幹システム)の操作実習をはじめ、業務知識やテスト基礎など実践的な内容を学ぶ。これらの学習目安時間は合計で約170時間に及ぶ。

このプロジェクトの大きな特徴は、学習だけでなく修了後の就労支援まで一貫して行う点にある。修了試験に合格すると、初心者でもリモートワーク環境で就労できる全国企業の案件が紹介され、報酬については案件によって異なるが、比較的高単価な仕事に就けるチャンスが広がる。

また、柔軟な働き方にも対応できるのが、リモートワークの利点だ。稼働希望時間に合わせた複数人のチーム制で働く、「ワークシェアリング型」の案件も多く、稼働希望時間が少ない人でも、子育てや介護と両立、副業・複業など、さまざまな働き方が実現できる。これは、フルタイムで働くことが難しい女性にとって、大きな魅力になっている。

そして、学習中のサポート体制も充実している。Slackというビジネスチャットを使って24時間質問を受け付けるほか、月次相談会や「ざっくばらん会」などを開催して、学習者のモチベーション維持やつまずきの解消をサポート。サポーターとして、過去にこのプログラムを受講し修了した「でじたる女子」の先輩たちが関わっているため、具体的な悩みにも寄り添ってもらえる。

多様な背景を持つ受講者たち

実際に応募・受講している女性で、一番多いのが40代だという。続いて50代、30代と続き、全体的に30代から50代の女性が中心となっている。

職業状況については、パート・アルバイトの人が一番多い。次いで無職の人が多くなっている。しかし、ただ単に「無職」と言っても事情はさまざまだ。

「ご主人がいて無職、つまり専業主婦の方と、独り暮らしで無職の方、お子さんを抱えていて無職の方では、同じ無職でも全く状況が違います」(田邉さん)

子どもの年齢層も多様で、幼い子どもを持つ母親から、中学生以上の子どもがいる母親まで幅広い。

受講者のパソコンスキルレベルについても、何らかの形で触ったことある人が多かったものの、その程度には差が見られた。「仕事で使ったことはないにしろ、少しはパソコンを使ったことがあるという方が多いですね」(田邉さん)

受講者の様子を窺い知る機会となったのが、12月と1月に実施された集合研修だ。田邉さんとともに集合研修の現場に立ち会った労政人材育成課リーダーの篠原聡さんは、次のように研修の様子を振り返る。

「熱心に研修に取り組んでいる感じが、後ろの席から見ていてもわかりました。すごい熱量が伝わってくる。皆さん、真剣でした」

約4時間半にわたる長丁場にもかかわらず、休憩時間中も受講者同士で活発な交流が続いた。

集合研修では、マインドセットの調整についての講義が中心となった。フリーランスとして自立して収入を得るためには、どのような姿勢で仕事を獲得していくべきか。「できない」というのは自分の中の思い込みで、外部からの評価ではないこと。そして、その思い込みを克服して自信を持つことで仕事もうまくいくという考え方などが伝えられた。

「参加者それぞれが、個別に学習を進めるなかで、つまずいたり、時間確保に苦労したりしている。そのような状況において、どうすれば最後までモチベーションを高く維持できるか。そこに焦点を当てた研修でした」(篠原さん)

研修後のアンケートでは、93.8%の参加者が「満足」または「大変満足」と回答した。「新しい考え方を学び、自分の考えも明確にできました」「仲間に会えて、楽しい時間をありがとうございます」「自分を見つめ直す機会になりました」「励ましてもらって、ありがたいです」といった感想が寄せられた。

スキマ時間から広がる、新しい働き方

公共職業訓練自体は労政人材育成課でもともと担当していた業務だが、今回のような自宅でデジタルスキルを学び、テレワーク中心で働くことを支援するのは、初めての試みだった。

「これまで、非正規雇用から正規雇用への移行を主な取り組みとしてきました。もちろん、非正規での働き方を希望する方もいる一方で、さまざまな家庭の事情で自宅から離れられない方、通勤時間の確保が難しいためにやむを得ず家庭にとどまっている方も、多くいます。そのような方のなかにも、何らかの形で社会とつながりたい、働きたいというニーズがある。私たちが当初想定していたよりも、そのニーズが大きかったと感じています」(田邉さん)

コロナ禍でテレワークが浸透していくにつれ、これまでになかった新たなニーズが生まれてきたともいえる。

「しっかりと技術を持っていれば、1日のうち数時間だけ働くということも可能になります。そのような働き方を求める人たちがこんなにいたのか、と驚きました」(篠原さん)

モデル事業として始まったこのプロジェクトだが、この反響を受け、来年度以降の展開も視野に入れている。

「今後も女性のみを対象とし続けるのか、あるいは男性も含めた取り組みへと拡大していくのか、様々な視点から検討しているところです」(田邉さん)

テレワークで働く受け皿となる県内企業の開拓も、課題として残っている。

「現在のプロジェクトではMAIAのパートナー企業や全国企業からの委託案件を中心に就労先を確保していますが、将来的には県内企業との連携も視野に入れていきたいと考えています」(篠原さん)

テレワークという新しい働き方を軸に、「やまなし女性デジタル人材プロジェクト」の試みはより広範な取り組みへと発展しつつある。

※肩書などは取材時のものです。

文・稲田和瑛、写真・今村拓馬