部活を止めるな! 「部活中マスク着用」を要請した県職員の思い

山梨県の長崎幸太郎知事は2022年4月5日の記者会見で、県内の中学や高校、大学などに対し、部活中の生徒のマスク着用を要請した。

部活が感染源とみられる新型コロナのクラスターが複数発生したのが理由で、知事の「部活動を制限する事態はできる限り回避したい」との思いを反映しての判断だった。

これに対し、市民団体から「運動時はマスクを外すべきだ」と反発が、メディアは「教育現場では困惑が広がっている」と報じた。

県はなぜ、部活中のマスク着用を呼びかけたのだろう。

日川高校男子バレー部は全員マスク

県高校総体の決勝を翌日に控えた5月12日夕、県立日川高校のバレー部を訪ねると、バレー部員がアタックの練習を繰り返していた。体育館のドアは開けられ、大型扇風機がうなりを上げている。生徒たちは全員、不織布のマスクをしていた。マスクをずらして息を整えている部員も見かけない。

同校教諭の雨宮佑介監督は「コロナ禍になってもう2年以上、マスク着用で練習しています。まず『マスクを着けてバレーをすることに慣れる』ことから教えているので、生徒たちもずいぶん慣れたのだと思います。ただ、花粉症の生徒は息がしにくくてかわいそうなので、外してもいいと指導しています」と話す。

デフバレー参考に「しゃべらずに練習」も

コロナ禍で、練習風景は様変わりした。

以前は4〜5人で共用だった水分補給のボトルは、1人1本に。マネジャー手製の名前が書かれたタグがかけられている。水を飲むとき、生徒が密集しないようボトルを置く位置も4ヶ所に分散された。聴覚障害者がプレーする「デフバレーボール」を参考に、ボールへの対応を体で表現したり、アイコンタクトをしたりしてしゃべらずにプレーする」という練習も取り入れた。これらは飛沫対策だ。

また、試合形式の練習は5点ごとに休憩を入れるなど細切れにし、「しんどくなったら抜けられる」ようにした。これは生徒の体調を考えた対策だ。

雨宮さんはこう話す。

「コロナ禍になって2年以上たちました。この間、どんな感染防止策ができるのか、生徒と一緒に考えてきました。第一に選手たちの健康を守るのはもちろんのこと、チーム内で1人でも感染者が出たら全体の活動にも影響が出てしまいます。いまは、部活中にマスクをするのが普通になっています。これから熱中症との戦いが上乗せされますが、冷やしタオルを用意したり、給水タイミングを増やしたりして現場対応していきます」

クラスター発生がきっかけ

新型コロナの感染者増加を受け、県は、県立学校の部活について一部例外を設けながらも原則として自粛することを1月26日から要請し、要請が解除されたのは3月26日だった。ところが、3月下旬に部活を感染源とするクラスターが相次いだ。このクラスターの連発を受け、山梨県教育庁の保健体育課は4月1日、部活を感染源とするクラスターへの対応を始めた。

保健体育課の山田芳樹課長補佐(学校体育担当)は「子どもの健康を守るには部活を再停止したらいいのか」と考えた。しかし、練習の成果を発揮する舞台である高校総体の県大会開催が間近に迫っていた。

部活再停止も検討されたが、保健体育課が出した結論は「部活を止めない」だった。文部科学省のマニュアルの「(体育の授業においては)十分な身体的距離が取れない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合には、マスクを着用しましょう」との記載をもとに、5月31日まで期限を設けたうえで部活中のマスク着用を要請することを4月5日に打ち出した。

「部活を停止するのは簡単ですが、それが子どものためになるのか、を課内で議論しました。学校によって目標はそれぞれ違うと思いますが、好きなことに打ち込みたいから部活をしている生徒が多い。いまの3年生はコロナ流行とともに入学しており、学校生活も部活動も十分にできなかった世代。この夏、日ごろの練習成果を試す最初で最後のチャンスとして、無事に大会を開催できるようにしてあげたい。その一心でした」

文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(引用部はP40)

課内で議論をしているとき、山田さんは「自身の経験」を思い出していた。

山田さんは中学時代にバレーボールを始め、日川高校、早稲田大学、東レと競技を続けてきた。27歳で教員として地元に戻った1993年以降もバレーの指導にあたり、子どもたちの成長を見届けてきた。

母校・日川高校のバレー部指導を始めて5年目の2006年の関東大会。高校からバレーを始めた生徒がセンターのクイックアタックを2連続でブロックした。すると、その生徒は次のアタックの際にレフトのブロックに飛び、見事3連続ブロックポイントを決めた。山田さんの指示ではなく、生徒の判断でブロックに飛んだ結果だった。「練習を積むことで技術は上達しますが、やはり試合をすることで子どもたちは成長するということを実感しました。その後、彼は、新しい練習方法を考え出し、日々の生活にも前向きになりました」(山田さん)

批判を受け考えた「次の一手」

部活時のマスク着用を要請した後、市民団体「こどもコロナプラットフォーム山梨県賛同者の会」からは「マスクを優先し運動を控えることは、子どもたちの学びや成長を妨げ、子どもの権利条約に反する」として、部活中のマスクを外すようもとめる請願が県教育委員会に出された。メディアでは「マスク着用では運動強度を上げられない」などと、困惑する部活指導者の声が記事になった。

山田さんは「私たちの思いがきちんと伝わっていないことを真摯に反省しました。そこでより多くの方に理解してもらえるよう、感染防止対策を具体的に示すことにしました」と話す。

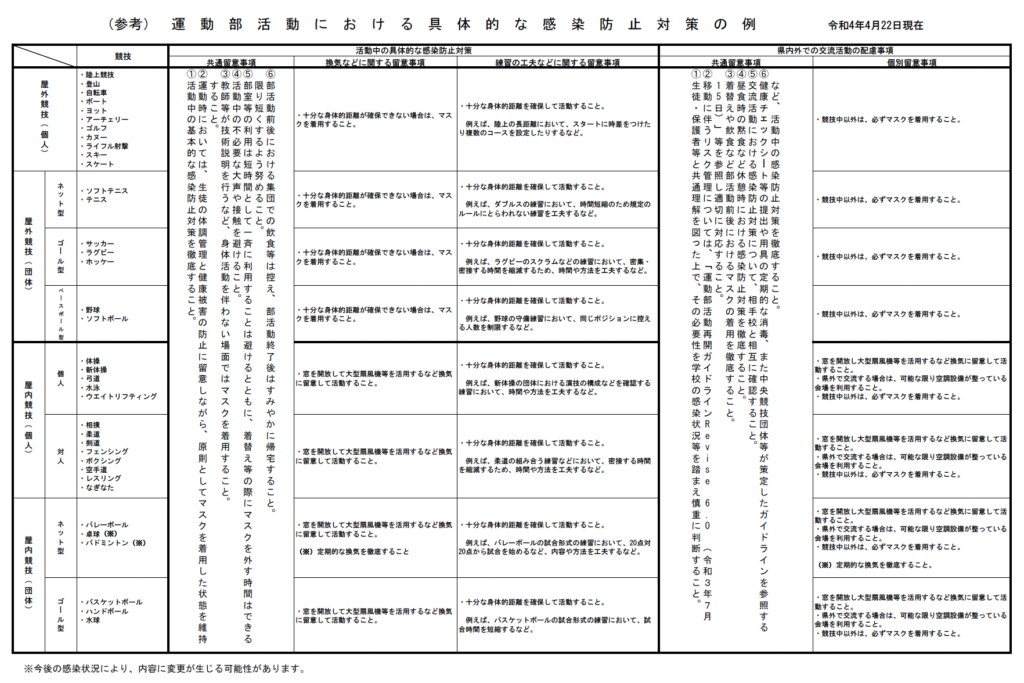

山田さんたちは、競技を屋内か屋外か、個人競技か団体競技かなど、8形態に分け、対策を部活現場に示すことにした。検討した結果、4月22日に「運動部活動における具体的な感染防止対策の例」をまとめ、各学校に示した。対策例として、野球部については「守備練習において、同じポジションに控える人数を制限する」、バスケットボール部には「試合形式の練習において、試合時間を短縮する」などと具体的な感染防止対策が挙げられている。

山田さんは「コロナ禍は終わっていませんし、これからは熱中症対策も考えないといけません。どうすれば部活を止めずに継続できるか。県庁はもちろんのこと、各学校の部活現場でも考えないといけないと痛感しています」と話す。

子どもたちのために何ができるのか。おとなたちがどう知恵を絞るかも試されている。

————————————————————————-

その後も山梨県内では毎日一定数の新規感染者が発生している。しかし、学校現場が工夫してマスク着用を徹底しているため、部活由来のクラスター発生は抑えることができており、教育委員会が掲げた「部活を止めない」というおとなたちの責任は果たされた格好だ。

国は5月25日、屋外で距離が確保できる場合などはマスク着用の必要はないと「緩和」に舵を切った。これを受け、県も国の方針に沿った新しいマスク着用の考え方を示した。

県教育委員会は、部活についても4月に示した感染防止対策を改良し、活動ごとに具体的に整理したガイドラインを作成した。各学校で、夏の大会に向けて部活動が活発化している。

※マスク着用に関する国の方針 について詳しくはこちら

文・松橋幸一、写真・今村拓馬