自然の恵みをいただくことの意味を考える 無縁だったジビエの世界に飛び込んだ女性の物語

農作物は鳥獣による被害を受ける。だから人は鳥獣を捕獲する。

捕獲された鳥獣の多くは捨てられてきた。

自然の恵みである鳥獣をいただく。それがジビエ。

ジビエと無縁だったひとりの女性がジビエに魅せられていった。

◼️この記事でわかること

✔ 山梨県が厳正な基準で認証した5つの施設が、鹿を安全・安心なやまなしジビエに加工処理している

✔ 八ヶ岳ジビエの五味舞さんはジビエを食べたことがなかったが、いまでは鹿肉加工の現場にいる

✔ 山梨県はやまなしジビエを知ってもらおうと、レストランに協力を求めたり、学校給食に使ってもらえるよう働きかけたりしている

◼️ほかのおすすめ記事はこちら

・「全国の自治体初!アニマルウェルフェア認証制度」でブランド力アップと畜産農家の高付加価値を/富士山ふもとの養鶏場を訪ねた

・山梨の酒といえば……ワイン? いやいや、日本酒もGIを取得して追い風に乗っています

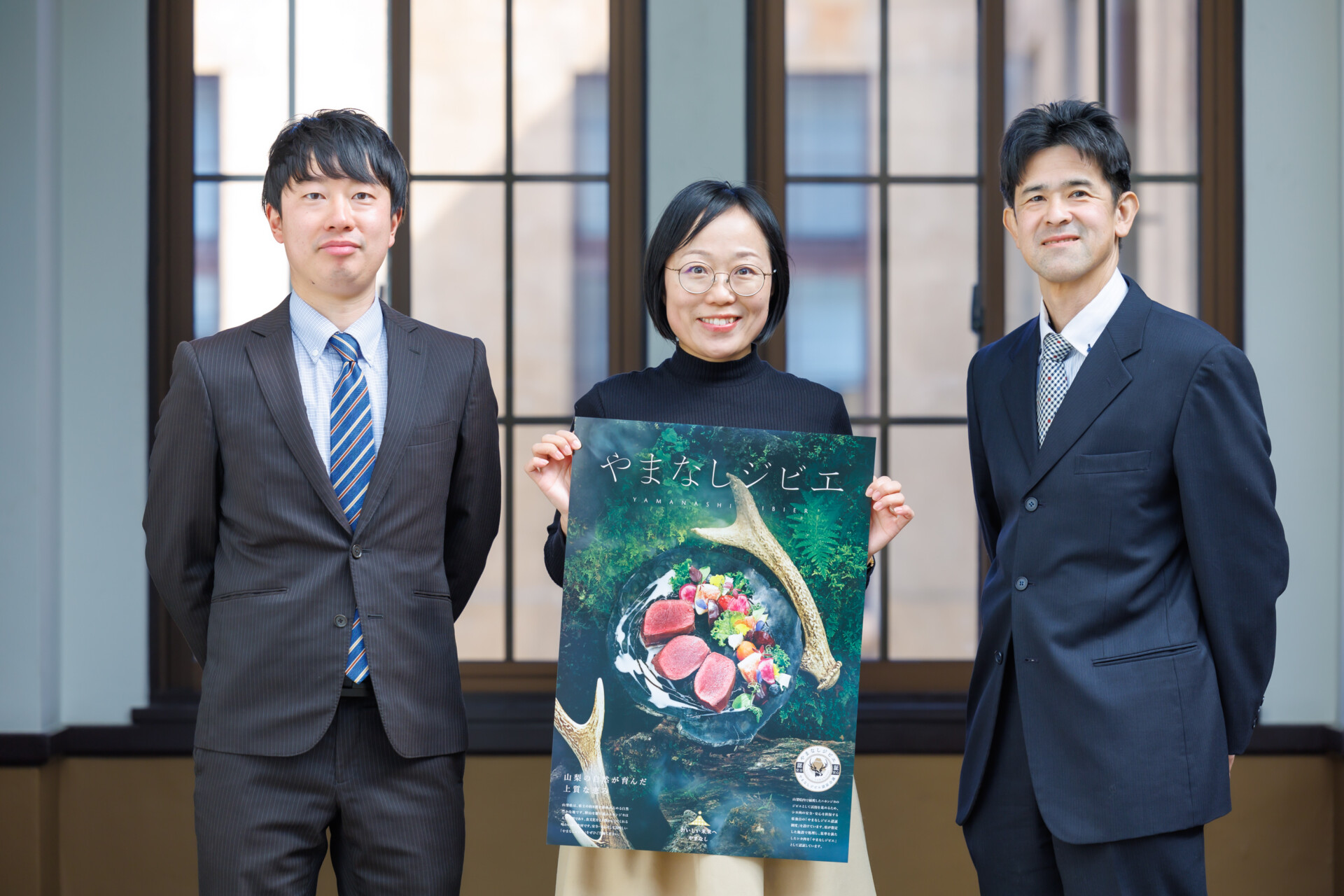

北杜市明野町にある「八ヶ岳ジビエ」に入ると、「やまなしジビエ」の認証マークがどーんと目に入る。ポスターサイズの認証通知書。認証は2018年だ。

県内5つの認定施設で鹿をやまなしジビエに加工

ジビエ(野生鳥獣)はいろいろ種類があるが、やまなしジビエは鹿肉だけが対象だ。年々被害が増えている鹿を適正な生息数に戻すために捕獲し、有効資源として活用する。そのために処理方法に基準を設け、適切な施設を県が認定、そこで処理された鹿肉を「やまなしジビエ」とする。この制度を始めたのが2017年。翌年に認証された「八ヶ岳ジビエ」は、県内5つの認証施設の中でも“老舗”の一つ。2023年7月に開かれた全国知事会の懇親会に、ロース10kgを提供した。

山梨県産ワインとともに供されたロース肉は「社長のヘッドショットで、というご依頼だったんです」と教えてくれたのは、同社の五味舞さん。鹿肉の処理をほぼ1人で担っている。同社社長は五味誠さんで舞さんの夫、会長は五味力さんで誠さんの父。「五味製作所」という金属加工会社を営む五味家だが、力さん、誠さんともに猟師でもある。が、舞さん、嫁いでからも鹿肉はほとんど食べたことがなかった。臭くて、硬いというイメージしかなかったからだ。

で、このイメージを一新させたのが「社長のヘッドショット」の鹿肉なのだが、その話の前にまずは八ヶ岳ジビエと舞さんの歴史から。

最初は真空パックとラベル貼りだけだったが…

韮崎市出身の舞さんが、誠さんと結婚したのが2011年。子育てしながら家のことだけしているつもりだった。地元猟友会の会長をしていた力さんが「県内で一番、鹿肉を獲っているのに、処理施設がない」ことを疑問に感じ、元給食センターだった市の施設を借りて処理施設をスタートさせたのが2013年。手伝うつもりは全くなかった。

とはいえ「真空パックとラベル貼りだけ」担当してほしいと会長に言われ、それだけならと引き受けることにした。が、見ていると会社の会長、社長業をしながら処理施設を運営している2人の様子があまりに大変で、「このままだと、2人とも倒れるな」と思ったという舞さん、「皮剥ぎ」も担当すると申し出た。

最初は気持ち悪く感じたが、続けていると手際がよくなる。習熟していく達成感が心地よく、そうしているうちに内臓を出すこともできるように。コツをつかむと同時に鹿の状態によって肉の出来が違うこともわかるようになってきた。そこで「本当にいいお肉って何?」と社長に聞いてみたところ、返ってきたのが「ヘッドショットしたお肉だよ」という答えだった。

食べたときの衝撃

それでは現場に行ってみようとなり、ヘッドショット、つまり鹿の頭を撃って仕留めてくれた(ちなみに「やまなしジビエ」では、首より上で仕留めることが基準)。舞さんが見たその鹿は、ストレスなくスッと目を閉じた。その鹿を処理すると、「すごく輝いていたんですよ、お肉が。これが生きているお肉なんだって思いました」と舞さん。食べてみたら、普通のジビエとは全く違う。「衝撃でした。こういうものを皆さまに食べていただけば、“臭い硬い”の固定観念も変わると思いました」

ジビエにどんどん興味がわいていった。処理施設ごとに提供される鹿肉の味が違うのは、山の環境、そこに流れる水や食べているものが違うから。単に「おいしい」だけではない。そういう深さがあるのが「やまなしジビエ」とわかっていった。同時に命をいただいているのだから、素早く処理し、生かしたい。その気持ちも強くなった。

子育てとの共通点

社長のヘッドショットのお肉の輝きに魅せられた舞さん、それ以上においしいお肉を突き詰めたくなった。「社長に『これよりおいしいお肉はあるの』って聞いたら、『自分で獲ったお肉だ』って」。だから狩猟免許を取った。処理施設のスタートから2年経ってのことだ。

とはいえ、鹿を撃つ実践には至っていない。免許取得の途中、罠にかかった鹿を仕留める社長の仕事を見た。望遠鏡で鹿の様子を見たら、望遠鏡越しに罠で苦しみ動けなくなった鹿と目が合ってしまった。死を覚悟しているような目で、「命をとるってこういうことかと泣けてきました。それで撃てないってなってしまったんです」。一刻も早く、鹿を楽にさせ、素早く処理する。それがとった命を無駄にしないことだと肝に銘じている。

舞さんは12歳から5歳まで3人の男の子を子育て中。年間300頭から400頭の鹿肉を処理しながら思っているのが、子育てとの共通性だ。「命あることの大切さとか、自分を大切にすることとかって、いつも子どもに伝えていることですよね。それが『いただきます』と『ごちそうさま』で、自分たちがしている仕事はそこに直結しているということを感じるようになりました」と舞さん。やまなしジビエが教えてくれるのだと付け足してくれた。

レストランや学校給食に登場

やまなしジビエのPRを担当しているのは、農政部の販売・輸出支援課だ。2023年11月から2024年2月まで「やまなしジビエフェア2023」を開催、県内17のレストラン・ホテルが提供する鹿肉メニューを紹介したりした。悩ましいのは、供給量と価格だ。家畜でない鹿肉はコンスタントな供給は難しい。手間がかかっている分、値段も安くはない。だが、「やまなしジビエのおいしさは、食べていただければわかるので、しっかり理解してくれるシェフを増やしていきたい」と同課の穴澤光伊さん。

※やまなしジビエについて詳しくはこちら

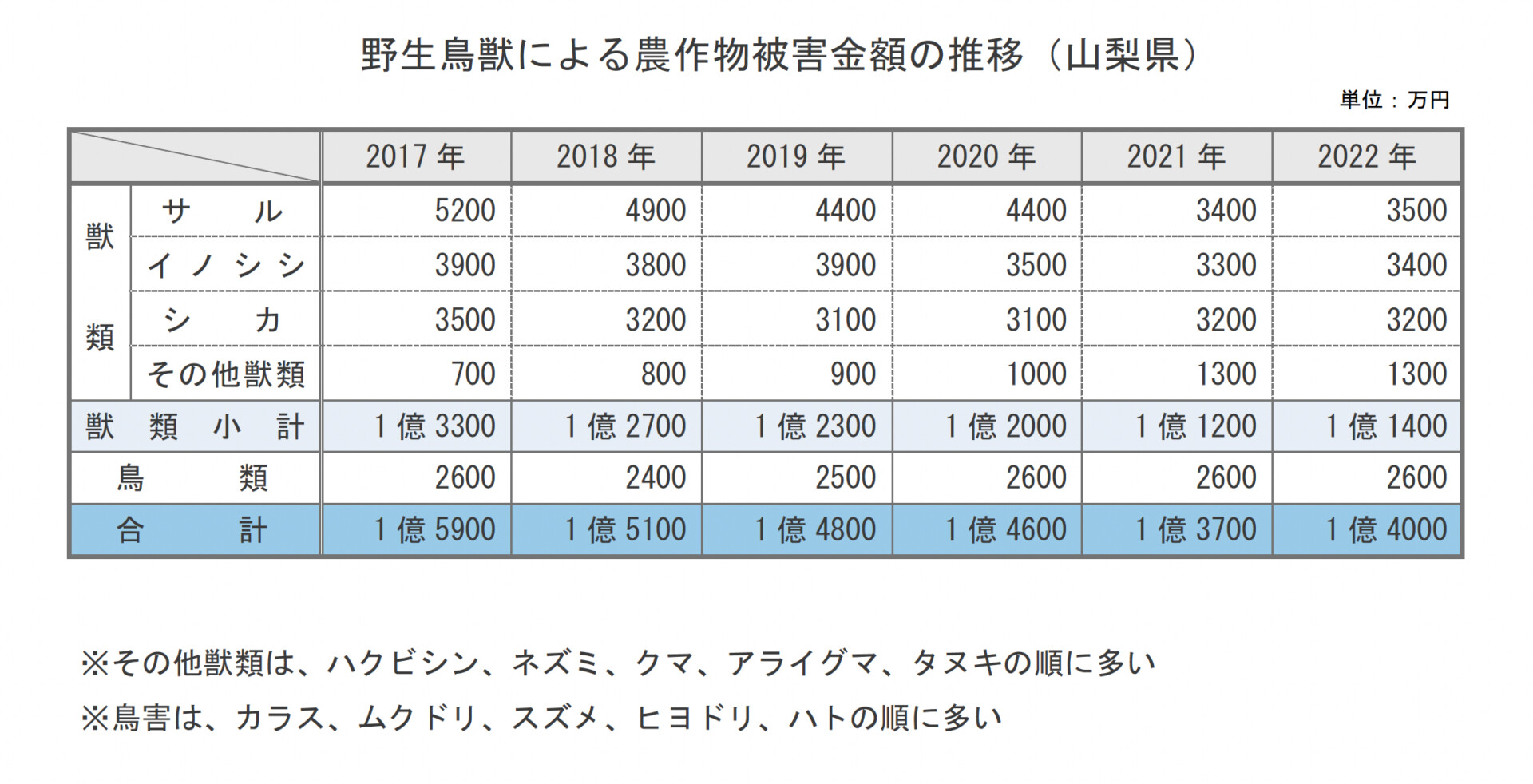

県によると、2022年度の鹿による農作物の被害金額は約3200万円。ここ5年ほど横ばいだが、県は年間1万6000頭の鹿を捕獲する目標を立てている。

やまなしジビエの制度ができる前は捕獲した鹿が食肉として販売される「活用率」は1%だった。現在は5%にまでなってきたが、とはいえ県内でも広く食べられているわけではない。そこで販売・輸出支援課は教育委員会保健体育課と連携し、2023年11月、富士河口湖町の学校給食で鹿肉キーマカレーを100人分提供した。大好評だったので2024年1月には鹿肉ブラウンシチューを提供、昭和町から「うちでもぜひ」の声があがり、1800食のハヤシライスを提供した。

ところで五味家でも、鹿肉カレーは大好評。筋や筋膜を圧力鍋で煮て、スパイスを効かせる。中でも4月から中学生になる長男が鹿肉大好きで、小さいころから山に行くたびに「鹿、ヘッドショットして」とせがむのだそうだ。父親譲りの銃撃ち名人になりそうですね、と言うと「社長はヘッドショットですが、会長は罠が一番効率がいいって言うんです」と舞さん。

父、祖父、どちらの流派になったとしても、やまなしジビエの後継者間違いなしではないだろうか。

文・矢部万紀子、写真・今村拓馬