言葉の壁を超えてギュッ! 山梨の高校生は、海を渡った

言葉の壁? そんなの関係なし。

いきなり、SNSのID交換が始まった。

交流会場のあちこちで高校生たちの輪ができて、スマホ片手に大盛り上がり。

ここはベトナム北中部にあるクアンビン省。

なぜ山梨県の高校生が海を渡って交流しているのか。

実は、ながーく濃密な経緯があるのだ。

◼️この記事でわかること

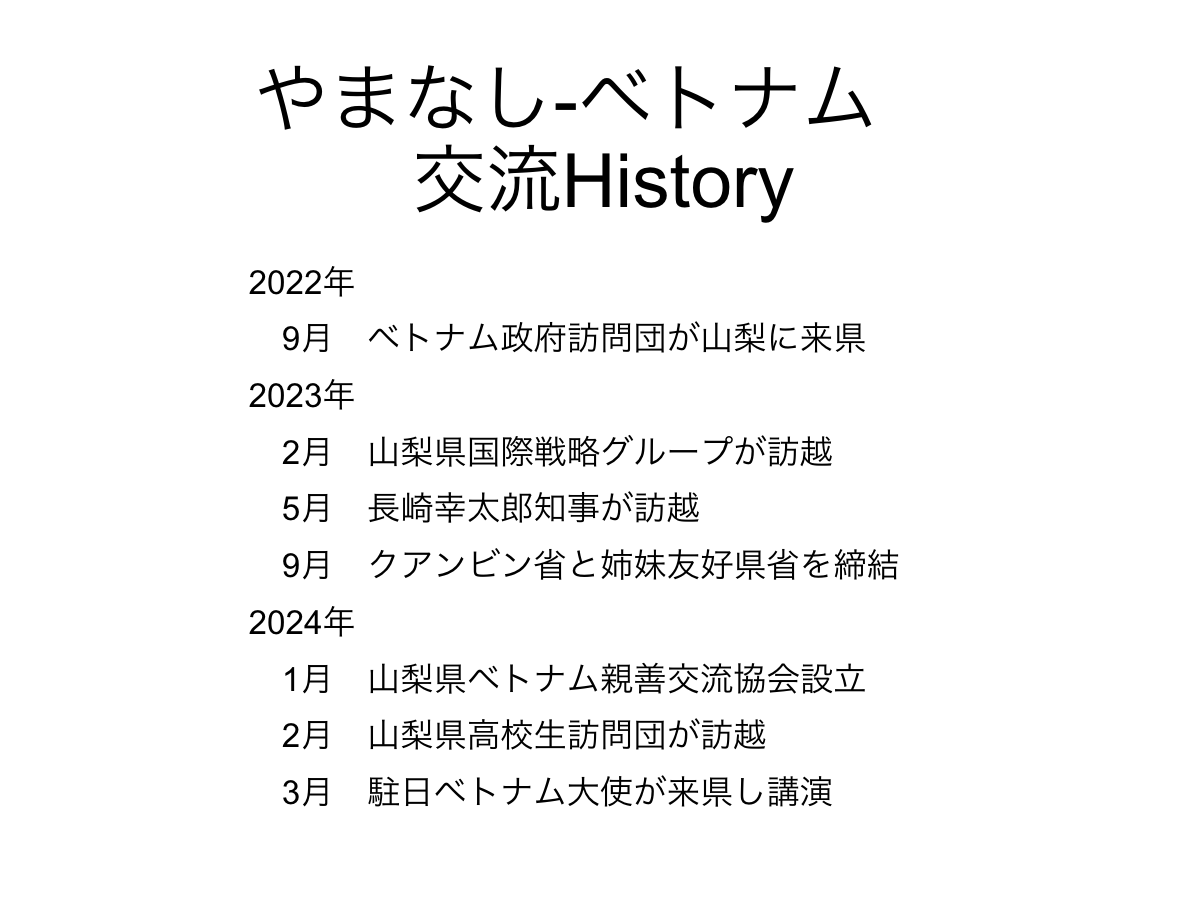

✔ ぶどうの輸出協議を発端としたベトナムとの交流が深まり、姉妹友好県省が締結された

✔ 民間レベルでも山梨県ベトナム親善交流協会が設立された

✔ 山梨とベトナムの高校生が打ち解けて交流できた

◼️ほかのおすすめ記事はこちら

・農業、教育、観光、エネルギー…姉妹都市提携でクアンビン省とWinWin関係へ

・山梨県産ぶどう、ベトナム輸出解禁へ大きく前進 長崎知事が農相に直談判

想定を超えるスピード感

「昨年5月に長崎幸太郎知事とともにベトナムを訪問しましたが、その後の交流がここまで進むとは、私自身も想定していませんでした」

息つく間もなかった「濃密な時間」を感慨深げに語るのは、山梨県国際戦略監の羽田勝也さんだ。

長崎知事が昨年5月、ベトナム政府の農相に直談判に及んだ。その狙いは、山梨県産ぶどうの輸出解禁だった。日本産の果実は、一部を除いてベトナムへの輸出が禁止制限されている。緊張気味に会談に臨んだ一行だったが、農相から前向きな返事を引き出せた。

と、ここで話は終わらない。ほっとする間もなく、大歓迎された一行にはベトナム側からの「ご提案」が次から次に舞い込んだ。

農業分野に限らず、エネルギーや人材交流……。予定になかった要人との面談が急に持ち込まれた。すべてをのみ込む長崎知事の前のめり感には周囲も驚かされるばかり。とりわけ北中部にあるクアンビン省への視察では話が弾み、さまざまなチャネルで交流を進めていくことが双方で確認された。

どのような交流が可能なのか。それを探るために、各部門の専門職員を選りすぐって知事政策局長をトップとする特別チームが編成された。さっそく2ヶ月後の2023年7月にはクアンビン省に出向き、事務レベルでの実質的な協議がスタートした。

姉妹友好県省を締結

はやくも2023年9月には、クアンビン省トップのヴ・ダイ・タン書記らが山梨県を訪問し、姉妹友好県省が締結された。タン書記と長崎知事とは、5月に会談した際には一緒に朝の散歩をするなど胸襟を開いた仲になっていた。

タン書記らには、旬のぶどうも試食してもらった。甲州市のぶどう農園をおとずれた訪問団は、たわわに実ったシャインマスカットに目をみはり、その甘さを堪能した。

さらに、タン書記らが足を向けたのは、米倉山にある「次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ」だ。クアンビン省では、カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギーの開発分野で風力発電に力を入れている。そのため、余った電力の活用に向け、山梨県が誇るP2Gシステムに強い興味を持っている。

※P2Gシステム=余剰電力を気体燃料に変換(気体変換)して貯蔵・利用する方法

ビジネスチャンスが来た

こうして県と省との交流が本格化したわけだが、民間セクターもこの波に乗った。

すでにベトナムに拠点を開いてビジネスを行っている県内企業の経営者らが中心となり、「山梨県ベトナム親善交流協会」が2024年1月に設立された。

「民間企業のみなさんも、ベトナムについては『若くて右肩上がり』な有望市場だと考えているのでしょう。そんなビジネスチャンスを見逃すわけはないですし、進出済み企業が中心ですから、同郷の人たちを頼れる安心感もあるのではないでしょうか」(羽田さん)

協会には約50の企業・団体が参加。今年5月には、協会としてベトナムへの視察団を派遣することも予定されている。

羽田さんが属する国際戦略グループは、各部局をとりまとめつつ交流の窓口となる、いわば「舞台回し」がその役割だ。「この流れを途絶えさせないよう気を配りつつ、各部局に自走してもらえるよう支援していきたい」と羽田さんは話す。

高校生たちも「つながる」

人材交流も姉妹友好県省としての大きなテーマだ。その第一弾を担ったのが、冒頭に登場した山梨県の高校生たちだ。

今年2月、クアンビン省を訪問し、ヴォーグエンザップ高校の生徒たちと交流したのは、山梨県の高校生20人だ。募集定員を超える応募の中から、小論文や面接を基に選考した。

「交流の意義を理解し、グローバルな感覚を養ってどう将来に生かすかという目的意識の明確な生徒に参加してもらうことにしました。外国を実体験することによって、山梨県の良さを改めて感じてもらうことも交流の狙いです」

そう語るのは、県教育委員会高校教育課課長補佐の本多哲也さん。本多さんは、2023年7月に訪越したミッションに加わり、今回の交流事業をまとめ上げた。県内の高校に呼びかけ、11月を応募締め切りとする選考をスピーディーにやり遂げた。県は今回、なかなか海外経験を積むことが難しい家庭の生徒にも門戸を広げようと、市町村民税所得割額が非課税の世帯については参加費用をほぼ全額補助している。

こうして選ばれた20人は、まず山梨県を紹介するプレゼンテーションに臨んだ。交流にも同行した本多さんによると、雪を頂いた富士山のスライドには、現地の生徒から大きな歓声が沸いたという。「雪を見たことがないから、感動もひとしおだったのでしょう」と本多さん。その後、すぐに打ち解けて、山梨の高校生が「あっち向いてホイ」の遊びを教えて盛り上がったという。英語で互いを紹介しあい、スマートフォンを駆使してあっという間につながった。

交流事業に参加したひとり、甲府東高校2年生の芦澤奈歩さんは、将来は国際関係の職業に就きたいと考えている。「このチャンスを逃せない」と考えて応募した。初めての海外渡航。見るもの聞くもの「すべて衝撃でした」という。

「ベトナムの人たちの国民性だと思いますが、とてもウェルカムで、私自身とてもラクな気持ちで接することができました。すぐに打ち解けることができたのは、そんな雰囲気のおかげだと思います」(芦澤さん)

仲良しになったP・Nさん(愛称)とは、いまもインスタグラムでつながっている。帰国してすぐは、毎日のようにやりとりをしていた。互いの文化や料理のことなど、話題は尽きないという。

「最近は、雪が降ったときに校庭で雪だるまを作って画像をアップしました。とても驚いていました」(芦澤さん)

芦澤さんは「今回のベトナムでの交流は、とても自信になる経験でした」と振り返った。

コミュニケーション支援のため今回の交流事業にかかわり、一行に同行もした県総合教育センター指導主事の佐藤正俊さん。事業実施報告書に掲載するため帰国後に生徒たちから提出してもらった報告書に書かれた一文に、英語教員として心が震えたという。

「英語という共通語は、私たち若者の距離を縮める魔法の道具だった」

この感想を抱いてもらっただけでも、山梨県とベトナムとの交流は大きな収穫を得たといえるかもしれない。

※文中の肩書・学年は取材当時のものです

文・大野正人、写真はクレジットがあるものを除いて山梨県提供