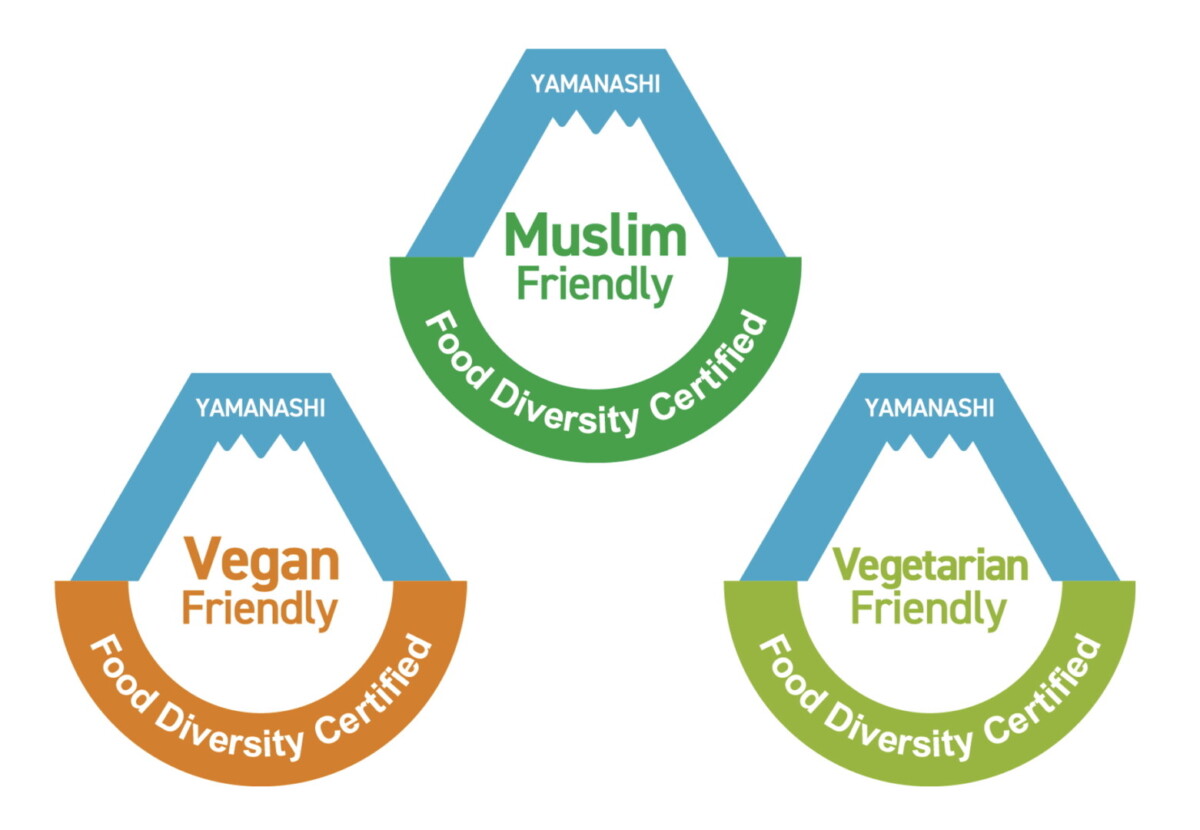

選べる安心、食べる喜び! やまなしフードダイバーシティ認証で世界基準の観光地に!

世界人口の3割以上を占めるといわれているムスリム、ヴィーガン、ベジタリアン。

彼らが日本への旅行で直面する最大の障壁は「食」だ。

山梨県が2024年度から始めた「やまなしフードダイバーシティ認証」は、

こうした食の多様性に対応する県内事業者を増加させることで、

旅行者の満足度、さらには消費額を向上させる狙いがある。

2024年に外国人延べ宿泊者が過去最多の238万人を超えた山梨県の挑戦に迫る。

■この記事でわかること

✔ 世界には宗教や習慣、ライフスタイルによって食べられるものが限られている人がたくさんいる。多くの外国人観光客を迎える山梨県だが、そういった方々が食べられる食事やお土産類はあまりない状況だ

✔ やまなしフードダイバーシティ認証は、旅行者と事業者の双方にメリットがある

✔ 山梨の特産品であるワインにも動物由来の成分が入っていることがある。国際的に受け入れられるためにも認証が重要だ

■おすすめ記事

・「全国の自治体初!アニマルウェルフェア認証制度」でブランド力アップと畜産農家の高付加価値を/富士山ふもとの養鶏場を訪ねた

・地球環境にやさしくて「複雑な味」のワインができた! 炭素を土に埋め込む「4パーミル」のトップランナー・山梨の現場を行く

・自然の恵みをいただくことの意味を考える 無縁だったジビエの世界に飛び込んだ女性の物語

目次

旅行者に選んでもらえる環境づくり

山梨県観光振興課の内田浩平さんは、県がやまなしフードダイバーシティ認証を始めた背景を次のように話す。

「世界には宗教や習慣、ライフスタイルによって食べられるものが限られている人がたくさんいます。山梨県はインバウンドが国内でも多い地域ですが、そういった方々が食べられる食事やお土産類があまりないのが現状です」

食事は旅行の大きな楽しみの一つ。しかし、食に制約がある旅行者は、日本での食事を十分に楽しめていない現実がある。そこで、食を通じて山梨をより満喫してもらえる環境づくりを始めた。食べられるものを増やすことで満足度を高めるとともに、取りこぼしてきた消費を地域に還元することを目指す。

事業者の苦悩も解決したい

旅行者の苦労の一方で、飲食店やお土産販売店の苦悩も声も聞こえてきた。インバウンドの増加とともに、メニューや商品に使われている成分を聞かれることが増え、その説明に時間や人員を割かれるなど対応に苦慮しているというのだ。

「食材やアレルギー情報が一目見て分かるようにできれば、旅行者も事業者ももっと楽になれるはず。どちらか一方ではなく、両者にメリットがあるのがやまなしフードダイバーシティ認証です」

選ぶのは旅行者自身。認証が目指す「安心」の提供

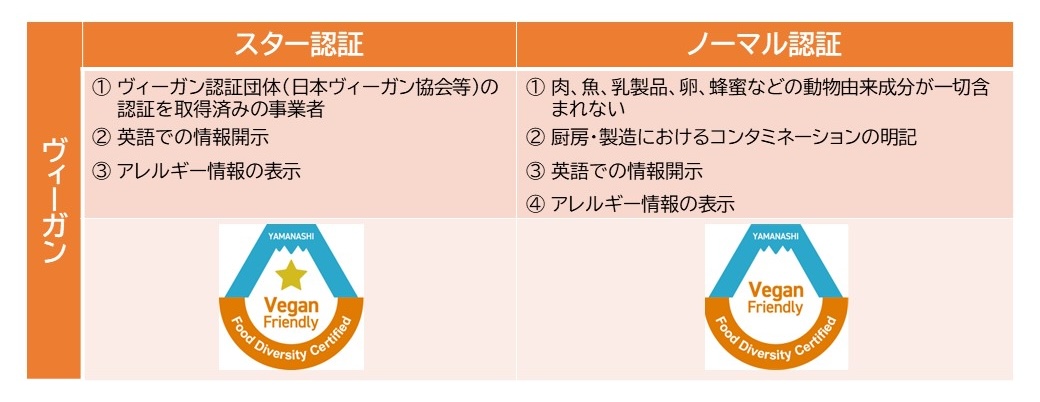

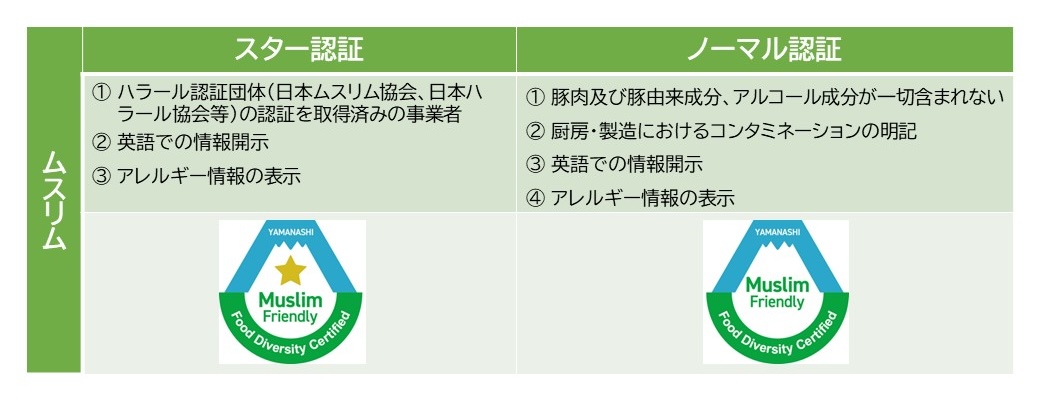

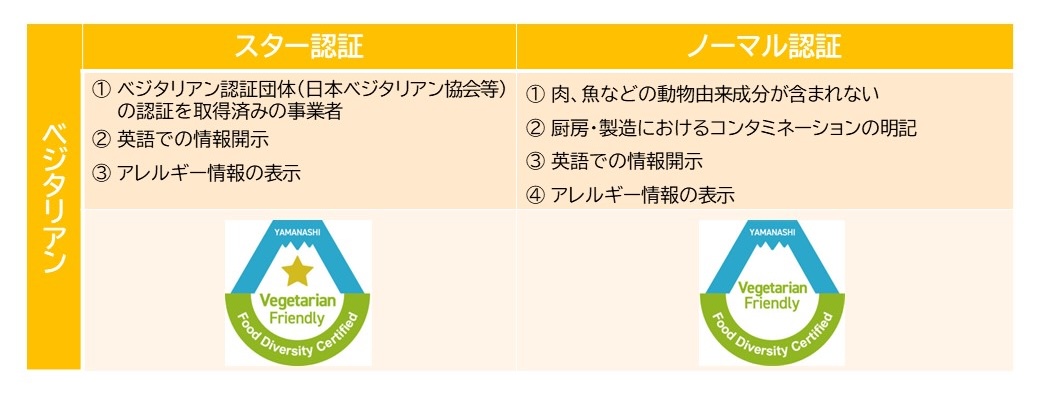

やまなしフードダイバーシティ認証は、次の基準で構成されている。

特徴的なのは、ノーマル認証における「厨房・製造におけるコンタミネーションの明記」だ。

例えば、ハラール認証では、豚肉やアルコール成分を使わないのは当然として、調理器具や食器などもムスリム専用に分ける必要がある。

この調理器具などを分けることが事業者にとって特にハードルが高く、対応に踏み出せない大きな一因となっている。

内田さんは言う。「観光庁の資料によれば、旅行中はそれほど厳格さにこだわらない旅行者も一定数います。食べる・食べないの最終的な判断は旅行者自身が行うことなので、その判断ができるよう、調理器具や食器などを分けているか否かをしっかりと表示(=コンタミネーションの明記)しましょうと。対応できていることと、できていないことをしっかりと表示することが大事であって、完璧である必要はないと思っています」

環境保全と食の安全を両立。無添加ワインに込めた思い

そんな中、注目されるのが県内のワイナリーのひとつ、矢作洋酒の取り組みだ。矢作洋酒は2025年2月に「ヴィーガンフレンドリー認証(ノーマル)」を取得。無添加ワイン3種が認証を受けている。

取締役社長の向山洋仁さんは「以前から各種認証制度への参加を検討していました。顧客の8割が何らかの食のこだわりを持っているという情報から、認証取得を決意しました」と語る。

向山さんは無添加へのこだわりについて、次のように説明する。

「無添加の方が何となく体に良さそうというだけでなく、食の安全性を確保することは勿論ですが、突き詰めると食にとどまらず安全は環境保全にもつなげていかなければなりません。ワインは本来、その年の作柄や気候、風土を反映するもので、葡萄本来の味わいを大切にするために、土造りを主体に生命力の強い果樹を育てて大地の恵みを最大限引き出せるよう持続可能な農法と環境作りを敢行しなければ意味がありません」

そして矢作洋酒のもう一つのこだわりが無添加ワインの醸造当初から使用する濾過機だ。ワイン製造過程で通常はワイン中の濁りやその原因物質を取り除き、透明度を高めるために動物由来(ゼラチン、卵白など)の清澄剤などを使用しているが、矢作洋酒では長年に渡りそれらを無添加でできる特殊なクロスフローと呼ばれる濾過方式で微細な孔径のろ過面にワインを通して清澄させる方法をとってきた。

「動物由来の清澄剤はもちろん、一切のろ過助剤を使用せずに一定のろ過が出来るため、ワインのみならず環境にも優しい取り組みであり、これによりヴィーガンの人たちも安心して飲めるワインが実現しました」

認証は「通過点」にすぎない

矢作洋酒の場合、40年近く無添加ワインを製造してきた実績が認証の前提条件を満たしていたため、認証取得プロセスはスムーズに進んだ。製造設備の変更や新たな原料の導入は不要だった。

「今回の認証取得はゴールではなく、より大きな目標に向けた通過点です。将来的には国際的に通用するヴィーガン認証の取得も目指しています。そのためには、有機ブドウの栽培からノンコラージュのワインでも一般流通されるような市場性などの啓蒙が必要となるでしょう」と向山さんは語る。

認証を希望する事業者のサポートを担う一般社団法人メイドインジャパン・ハラール支援協議会理事長の高橋敏也さんは「日本のワインは、有機栽培や清澄剤の使用において、世界の標準にまだ届いていない」と話す。山梨のワインが世界に打って出るためには、まだまだ越えなくてはならないハードルがある。

向山さんは「国際基準への対応は、健康や食の安全といった私たちの考え方やライフスタイルを変える一助になります。ブドウ栽培でも、化学肥料や除草剤を使用しない有機栽培を目指すことで、土壌汚染を防ぎ、生態系を保護することに貢献できます」と、無添加へのこだわりが環境保全につながる可能性を示す。

多様性を力に変える。観光消費額向上の起爆剤へ

今回のやまなしフードダイバーシティ認証を機に、県内事業者の食の多様性に対する意識の変化と観光消費額の向上を山梨県は期待している。

内田さんは「これまでムスリムやヴィーガンへの対応は難しそうというイメージがあったと思いますが、少しの工夫で対応できることはたくさんあります。また、矢作洋酒さんのように知らず知らずのうちにヴィーガンに対応していたということもありますので、まずはこの事業をきっかけに興味を持っていただき、できることからはじめていただきたい。欲を言えば、ハラール認証やヴィーガン認証といった国際的に通用する認証へのステップアップや海外輸出などの販路拡大につながっていくとより嬉しいですね」と話す。

さらに、地域経済への効果についても語ってくれた。

「これまで山梨県内で食事ができなかった方々が例えば1,000円の食事や買い物をするようになるだけでも大きな消費となります。しかも、ムスリムやヴィーガンの方々は、家族・友人との会話や口コミサイトで情報収集・発信を行う傾向が強く、『山梨県は安心して食事を楽しめる』というイメージを広めることができれば、次から次へと旅行者が訪れる好循環につながり、山梨県の長年の課題である観光消費額向上への大きな起爆剤になり得ると考えています」

政府は2030年に訪日旅行者数6000万人を目標に掲げており、今後も多くの外国人旅行者が山梨県を訪れることだろう。やまなしフードダイバーシティ認証により、多様な食文化に対応できる事業者が増えることは、満足度や観光消費額の向上だけに留まらず、地域ブランドの価値を高めることにもつながるはずだ。

やまなしフードダイバーシティ認証は、多様性を受け入れる「開の国づくり」を目指す山梨県ならではの国際戦略と言えるだろう。

文・筒井永英、写真・今村拓馬