「生活保護」と「児童虐待」の現場を知事が訪問「知事室にいては分からないことばかりだった」

生活に困窮する人や、親から虐待を受ける子どもたち。

厳しい生活環境にいる人たちと直接向き合う県の職員がいる。

「ありがとう」と感謝されることもあるが、

厳しいクレームにやるせない気持ちになることも多い。

やりがいだけでは限界がある。

県としてどこまでできるのか、何をするべきなのか。

2025年3月12日、長崎幸太郎知事は実態を把握するため、

峡南保健福祉事務所と中央児童相談所を訪れた。

現場で働くケースワーカーたちの話から、

「生活保護の増加」「居場所のない子どもたち」など、

県のトップも知らなかった課題が次々と見えてきた。

■この記事でわかること

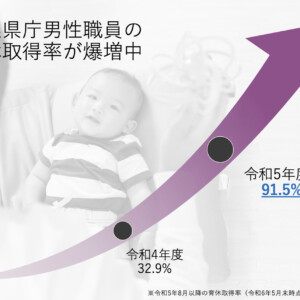

✔ 近年の物価高の影響で、生活保護申請の件数が増加し、対応するケースワーカーの負担が重くなっている

✔ 生活保護費の支払いなど事務的な仕事が増えて、就労希望者とコミュニケーションを取る時間が減っている

✔ 子ども世代を貧困の連鎖から断ち切るよう、県はさまざまな施策を打ち出す方針だ

■おすすめ記事

・虐待の連鎖を断ち切る。全国初の児童虐待対応に特化した大学院が生まれたワケ

・前代未聞!山梨県が塾代を負担へ すべての子どもが将来の夢をかなえてほしいから

・共生社会の推進は、自己肯定感を高めるための「革命」だ!

管轄外から生活困窮者が流れ込んでくる

峡南保健福祉事務所(生活保護課の管轄地域は峡南5町=市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町=と中巨摩郡昭和町)

県内最大のショッピングセンター「イオンモール甲府昭和」がある昭和町は、人口が増え、活気にあふれている。しかし、ある問題が出てきた。

近年の物価高の影響で、生活保護申請の件数が増加しているのだ。特に多いのがホームレスの人々。ショッピングセンターのにぎやかな雰囲気に吸い寄せられるように県内全域から集まり、昭和町で生活保護を申請するようになった。

生活保護制度は命を守る最後のセーフティネット。しかし、緊急一時宿泊施設は常に満床で、新たな住居を見つけるのは難しい。ホームレスなどの緊急対応を含め、新規の申請には親族関係や財産・資産などの調査に最低2週間ほどかかる。

こうした現状を知事に伝えるため、会議室に3人のケースワーカーたちが集まった。始めは緊張していたものの、話すうちにだんだんと本音も聞こえてきた。

1人約70件の訪問先を受け持っています。毎月決められた訪問回数があり、通常業務と並行して新規申請に対応しなければならない。厳しい状況です

複数のケースワーカーで仕事を共有、分担することはできないのでしょうか

生活保護を受けることとなった事情は様々ですが、中にはDVや病気などデリケートな事情を抱える人も多いため、担当のケースワーカーにしか心を開けない場合もあります。慎重で丁寧な対応が求められる分、1人1人が担う責任は重くなります

なるほど。ケースワーカーの人手不足は深刻な問題ですね

働きたくても働けない

生活保護受給者が自立できるよう、ケースワーカーが寄り添いながら生活習慣の改善を行っている。歯磨きや入浴の回数を増やす、食生活、病院の受診、金銭管理など、当たり前に思えることから地道に指導することもある。

特に重要なのは就労サポートだ。ハローワークと本人の間をケースワーカーが仲立ちし、双方と相談しながら仕事を紹介する。

20代、30代の若い人たちは働き先を見つけられるのでは?

本人に働く意欲があっても持病や精神疾患があり、仕事を続けることが難しいケースもあるんです

仕事で挫折した経験が重なると、心が折れてしまう。そうした人たちに再び一歩を踏み出してもらうためには、時間をかけたケアが必要になる。

しかし、新規申請の対応に追われ、就労サポートが手薄になってしまうという。

生活保護費の支払いなど事務的な仕事が増えて、就労希望者とコミュニケーションを取る時間が減っています

みなさんの事務的な負担を減らすために、早急に機材やシステムを見直しましょう

子どもへの連鎖をストップ!

県はいま、子どもたちの“貧困からの脱却”に力を入れている。

生活保護世帯の子どもが進学を諦めることがないように、中学2年生から高校3年生を対象に県が学習塾の費用を負担する「山梨県子ども未来進学支援事業」を実施している。

しかし、現時点でこの制度を利用しているのは4世帯のみ。予想に反して利用率が上がらないのは、なぜなのか。

この制度について、ケースワーカーのみなさんから生活保護世帯に情報を伝えていただいています。利用者が増えない原因は何でしょうか

情報提供をしても、なかなか通塾や進学の必要性を理解してもらえないんです

教育への関心が薄い親御さんもいます。子どもに直接アプローチしてみては

ケースワーカーが直接子どもに接触するのを嫌がる親もいて、会わせてもらえないことが多いです。『ケースワーカーは子どもに関わるな』と言われてしまったことも……

それは知りませんでした

学校の先生からアプローチしてもらうのはどうか。しかし、教師の負担をこれ以上増やすわけにはいかない――。悩む知事に、ひとりのケースワーカーから提案が出た。

「スクールソーシャルワーカーが間に立ってくれたら助かります」

スクールソーシャルワーカーは、いじめ、不登校、暴力行為などに対応する専門職だ。教育分野と社会福祉の専門的な知識を持ち、児童が置かれる環境に直接アプローチして福祉や行政の支援につなげる。

2024年度は小・中学校の4か所の教育事務所に13人、県立高校の総合教育センターに2人のスクールソーシャルワーカーが配置されている。

知事は「これは急務だ。子供世代への負の連鎖を断ち切るために、スクールソーシャルワーカーを増やしましょう」と即答した。

親子ケンカも児童虐待?

中央児童相談所

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」が普及して、「虐待かも」と思ったらすぐ通告・相談できる態勢が整った。虐待を見つけやすくなった一方で、「親子喧嘩をしている」「赤ちゃんが泣いている」など相談内容には緊急性の低いケースも多い。

児童の福祉に関する相談に対応する児童福祉司一人当たり常時70~80件の案件を抱えている。児童相談所は365日24時間体制のため、日中の業務に加えて、緊急対応があれば休日や夜間も対応しなければならない。職員の人数も限られるなか、当番を決めて対応しているが思うように休みがとれないことも多い。

ここでは児童虐待の最前線で対応する4人の児童福祉司たちが知事に訴えた。

相談件数が増えて、現場はなんとか踏ん張っている状況です

親子喧嘩まで通報されてしまうとは……

通報を受けてから48時間以内に安全を確認しなければならないルールがあるので、見過ごすわけにはいきません

いま県では、ヤングケアラーと不登校問題を対象に、生成AIを活用して一般の人でも簡単に支援制度が分かるシステムを構築しようとしています。対象を児童虐待にも広げれば、市町村の職員などでも初動対応が可能になるかもしれません

軽微な問題を市町村レベルで対応できれば、その分、私たちは深刻なケースに注力することができます

市町村の保健師が巡回訪問するなど、県全体で子どもの見守りに関わることが必要ですね。児童相談所の皆さんと一緒にアイデアを出しながら、すぐに取り組みたいと思います

“虐待”に至る前に

「このままだと子どもに手をあげてしまいそうだから、少し休みたい」

育児に疲れて、こんなふうに悩む親は少なくない。核家族化や地域のつながりの希薄化から、育児について相談できず孤立した親子の姿が目立ってきている。一時保護という選択肢もあると児童福祉司が説明する場合もある。しかし、一時保護と聞くと「子どもが帰ってこないのでは」と心配する人もいるが、決してそうではない。適切なサポートを受ける時間が必要なのだ。

ただ、一時保護の対象児童は急増しており、施設の定員を超える日も生じている。

そこで、活用したいのが「ショートステイ里親」だ。育児に疲れたり、シングルの親が忙しかったりするときなどに「近所のおじちゃん・おばちゃんの家に泊まりにいく」感覚で子どもを受け入れる。地域として支援することで、子どもが学校に通いながら普段通りに生活することができる。

現在、県に登録されている里親は219世帯。そのうち、実際に子どもを受け入れているのは半数だ。実子として受け入れることはハードルが高くても、ショートステイならばより柔軟に参加することができる。

児童福祉司は「県全域にショートステイ里親が広まってほしい」と話す。

また、ネグレクトなどの児童虐待は「忘れ物が増えた」など些細な変化からも気づくことができるという。しかし、学校の先生がすべて負担するのは難しく、ここでも「スクールソーシャルワーカー」の活躍が期待される。

スクールソーシャルワーカーが入り口となり、早い段階で親子を支援につなげれば、虐待に発展することを防ぐことができる。

子どもたちに居場所を

家庭に居場所のない子どもたちにとって、学校外の時間をどこで過ごすかは大きな問題だ。東京・歌舞伎町の「トー横」、大阪の「グリ下」など、SNSで知り合った子どもたちが集まり、OD(オーバードーズ=薬物の過剰摂取)したり犯罪に巻き込まれたりする事件が全国的に起きている。

山梨でも、似たような子どもたちがいます

え、そうなんですか

はい。甲府駅前の広場に集まっているんです。舞鶴城の階段で一晩過ごしたり、ODや万引きで警察に保護されたりする子もいます

こうした子どもたちを一時保護しても、再び家に帰ると親とケンカして家出する。そして、また駅前でたむろしてしまう。この悪循環を断ち切るにはどうしたらいいのか。

ほとんどの子どもたちは、誰かに話を聞いてほしい、同じ空間に一緒にいてほしいと思っています

健全な溜まり場が必要ですね。仲間と集まっておやつを食べたり、漫画を読んだりできる。そこには話を聞いてくれる大人も常駐している

そうなんです。子どもたちが気軽に悩みを相談できて、安心して過ごせる場所があれば非行に走ることも少なくなります

県としても、そうした子どもたちの居場所をつくろうと2025年度予算に事業費を計上しました

ぜひお願いします

現場で働く人々の切実な声を聞き、訪問を終えた知事は「知事室にいては分からないことばかりだった。我々の宿題は多いが、真摯に向き合っていきたい」と課題の大きさを噛み締めた。道のりは長い。しかし、トップと現場は同じ方向を向いて歩き出している。

文・北島あや、写真・今村拓馬