子どもの命を救おう! 死因を徹底検証し、予防策を導く「CDR(チャイルド・デス・レビュー)」

なぜ、幼い命は失われてしまったのか。全国に先駆けて、山梨県がその原因を調べている。それも、18歳以下の死亡例すべて…。

きょう亡くなった命を、未来につなげる試みが始まっている。

3年間で小学校1クラス分の命を救うために

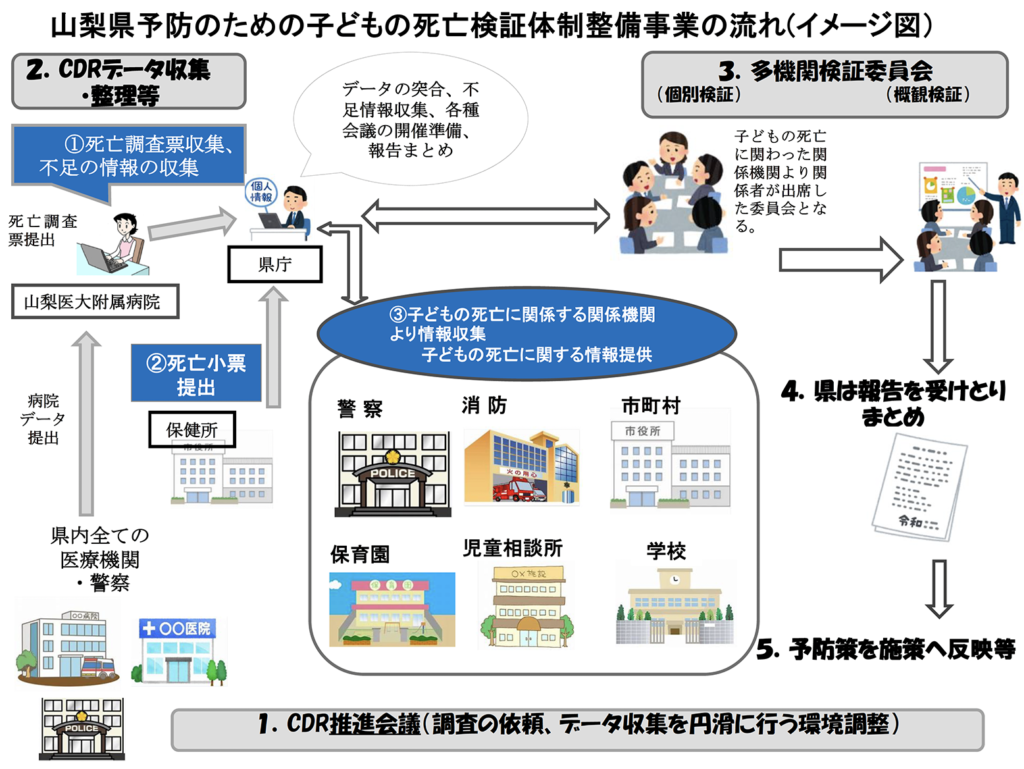

山梨県は2020年から、厚生労働省の「予防のための子どもの死亡検証」(チャイルド・デス・レビュ=Child Death Review:CDR)」モデル事業に参加している。CDRとは、子どもが死亡した際の原因を検証し、「次に同じような死亡が起きないための予防策」「子どもたちにとってより安全で安心な世の中」を検討・実施する取り組みだ。CDRを進めると、「3年間で小学校1クラス分」の命が救えるという。しかし、実際に進めるには、個人情報保護法や刑事訴訟法など、立ちはだかる壁がいくつもある。山梨県のCDRの現状と、その課題に迫る。

救えなかった生まれたばかりの命

10年ほど前の1月2日未明、小児科医の小鹿学さん=記事冒頭の写真=のもとに運ばれてきた赤ちゃんは、すでに心肺停止状態だった。懸命な蘇生が施されたが、その子が息を吹き返すことはなかった。当時を振り返り、小鹿医師は表情を曇らせる。

「もう何年も前ですが、いまでも鮮明に覚えています。当直をしていた1月2日の明け方、高校生の女の子が生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて外来にやって来たんです。『息をしていない』と」

司法解剖の結果、驚きの事実が判明する。

その赤ちゃんは死産ではなかった。生きて生まれてきたのにもかかわらず、何らかの原因で、幼い命を絶たれたのだ——。

チャイルド・デス・レビュー(Child Death Review)、略称「CDR」。

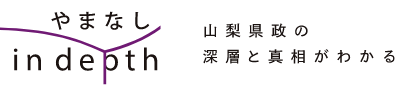

「予防のための子どもの死亡検証」は、18歳未満の子どもが死亡した際、その子どもの既往歴や家族背景、死亡に至った原因などを多角的に検証し、効果的な予防策を導き出すことを目的とした取り組みで、山梨県では2020年から運用が始まった。

病気による死亡はもちろん、虐待や事故などの外因死、死亡時点では原因がはっきりとわからないものも含め、18歳未満のすべての死亡事例が検証の対象となる。このため、調査には病院だけでなく、警察や消防、学校など、複数の機関がかかわる。

日本ではまだ始まったばかりのCDR。長崎幸太郎知事は、CDRをいち早く県の重要施策として打ち出した。現在、山梨大学医学部小児科学教室で講師を務め、同大附属病院に勤務する小鹿医師が、県のCDRの取り組みに加わったのは2019年。小児科学会の小児死亡時対応講習会に参加したことがきっかけだった。その後、有志の医師らと山梨CDR研究会を立ち上げた。2019年2月に長崎知事が就任し、CDRの事業化を指示されて以降は、同大附属病院の犬飼岳史教授とともに山梨県内のCDRを推進している。

子どもの死亡の4分の1が防げる

小鹿医師によると、2018年に亡くなった18歳未満の子どもの数は日本全体で4362人、うち山梨県では30人にのぼる。CDRが先行しているアメリカやヨーロッパの文献、日本のパイロット・スタディ(試験的な研究・調査)の結果を踏まえると、その中の4分の1が「予防可能」つまり、死亡を未然に防ぐことができたと推測できるという。単純に当てはめれば、山梨県だけでも2018年は8人の死亡を防ぐことができた計算になる。「CDRを推進しない限り、山梨県内では3年間で小学校1クラス分の子どもを失ってしまうことになる」と小鹿医師は警鐘を鳴らす。

「先ほどの高校生の少女がどういう理由で身ごもったのかはわかりません。ただ、その高校生と一緒に住んでいた親も妊娠に気づいていなかったんです。つまり、その高校生は正月に、たったひとりで出産した。それも自宅で、です。生まれてすぐに亡くなった赤ちゃんはもちろん、高校生もかわいそうで。ひょっとしたら、その高校生は家庭内で何らかの問題を抱えていたのかもしれません。ですが、当時の私は、それ以上どうすればいいかわからなかった。異状死なので、赤ちゃんの司法解剖を警察にお願いすることはできましたが、児童相談所への相談やその高校生の心のフォローも含めて、もっとできたことがあったと思います」

この一件以来、小鹿医師は子どもの虐待問題に注力するようになったという。

その後も、救急外来で患者を看取り、死因がわからないまま葬られていく姿を幾度も目の当たりにした。「原因を検証しない限り、予防策を検討することはできない」。そう思いを募らせるなか、山梨県のCDRへの取り組みが加速した。

死の責任を追及するのではない

運用が開始されたばかりのCDRには課題も山積みだ。山梨県子育て政策課でCDRを担当する松井理香さんと、横田恵子さんは事業を進めるうえでの厳しさを語る。

「CDRは始まったばかりの事業なので、直近の事例が多く、事実関係をオブラートに包んでも個人が特定されてしまう恐れがあります。特に山梨県では事例がそれほど多いわけではないので、個人情報が漏れないように、かなり気をつけています」(松井さん)

「ただ、具体的な事例やその結果、どのような予防策ができたのかをご説明しなければ、なかなか県民のみなさまに対しての理解や周知も進まないので……。難しいですね」(横田さん)

子どもの死の原因を検証し、予防策へつなげるCDR。「決して誰かの責任を追及するものではない」と語気を強めるのは、同課の土屋嘉仁課長だ。

複数事例の死亡検証をして報告書を発表したときのこと。翌日、「この子どもの死亡は、予防できた可能性があった」「本来ならこの子は助かった」といった面を強調して報道されることがあった。

「こちらとしてはかなり丁寧に説明したつもりでも、本来のCDRの目的とは離れた報道がなされることも多々あります。苦しいですね。CDRは責任の所在をあぶり出すものではありません。きょう亡くなった子どもの命を未来へつなげるのが目的です」

死亡検証を阻む法令の壁

山梨県はいま、子育て支援局内にCDR専任の担当者を配置し、CDRの事務局運営や啓発に努めている。1年目の2020年度は手探り状態なところも多かったが、「次第に県内の病院でCDRに対する意識やレベルが上がってきている」と小鹿医師は感じている。小児科医をはじめ、法医学の医者など、積極的にCDRを推進する医師は多いという。

「初めのころは『この検査は行ったのか』『あの検査結果はどうだったのか』と医師に聞いても『行われていません』『わかりません』と答えが返ってきました。死因を検証するための情報が少なかったんです。でもいまは、CTなどの画像分析や、ウイルス検査に薬物検査、そして病理解剖など、医師の側もいろいろ手を尽くして死因を調べるように意識変革が起きています。最近は死因で悩むことが随分少なくなりましたね」

病死の場合、主治医との関係性ができていることなどから、CDRの調査は比較的スムーズに進む。しかし、自死の場合は情報の取得に難航する。

「市町村や消防署など地域の関係機関のみなさんもCDRに対する理解が深まっています。でも、たとえば警察の場合、法的な問題で捜査情報を出すことができません。学校に通っていた場合でも、各教育委員会や学校の考え方があるので、検証に協力的なところもあれば、そうでないところもあります。CDRは厚労省の事業なのですが、国レベルで省庁間の協力体制がまだ十分とは言えません」(横田さん)

山梨県内でも、自治体独自の個人情報保護条例の規定で、亡くなった子どもの実名が明かされず、生前その子が通っていた学校がわからないこともある。自死の場合など学校側が情報を出し渋るケースがあるのも現実だ。

「どうして自分の子どもが亡くなってしまったのか、知りたいと思っている保護者のかたは多いんです。CDRを行う際、ご両親に同意書をいただくのですが、みなさん、案外拒否的ではありません。その子が生きた証を残すために、次に同じような状況で亡くなってしまう子どもをなくしていきたい。その試みを前進させるために、県民や関係機関のかたに、まずはCDRを広く知っていただきたい」(小鹿医師)

長崎知事はこう話す。

「山梨のCDRは他の都道府県より先行している。ある意味、山梨県オリジナルの取り組みだ。子どもたちの死亡事例を検証し、そこから導き出された予防策を社会にフィードバックしていくシステムをぜひつくっていきたい」

些細な意識が命を救う

厚生労働省の「わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度を確立するための研究(p.22)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000728337.pdf)をご覧いただきたい。

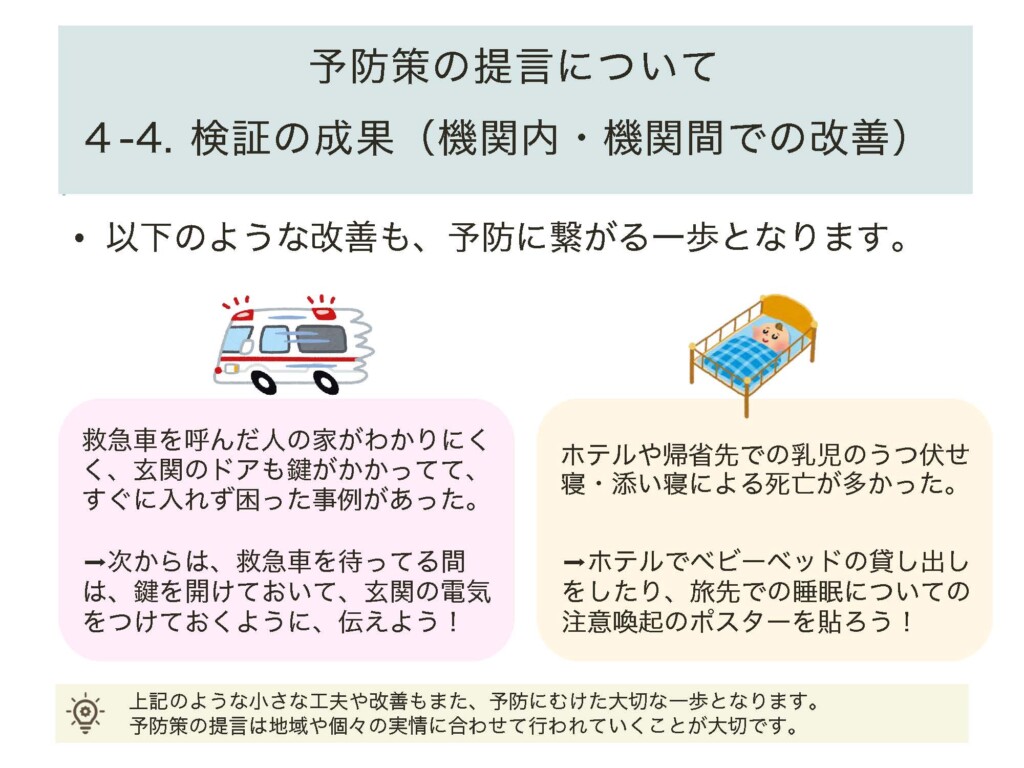

救急車を呼んだ際、その患者の家の位置がわかりにくかったり、鍵をかけたままだったりすると、救急搬送に時間がかかってしまう。それを防ぐには、救急隊員が事前に「玄関のあかりをつけておいて」「ドアの鍵を開けておいて」と伝えておけばいい。

宿泊先で乳児のうつ伏せ寝や添い寝による事故を防ぐには、ホテルがベビーベッドを貸し出したり、注意喚起のポスターを貼ったりするなどする対策が考えられる。

いずれも些細な心がけだ。

事故や死因を検証して予防策を導き出せば、その子どもの命を救える。救急車の例でいえば、子どもだけでなく大人やお年寄りも含めた予防策にもなり得る。

県民や関係機関がCDRを正しく理解し、大切さを知って、もっと連携し合えば、CDRはやがて大きな潮流となり、条例や関連法の整備が進んでいくだろう。

(肩書は記事公開時のものです)

文:土橋水菜子、写真:今村拓馬