東京藝大大学院の授業が山梨にやって来た! アーティストが教える思考力とは

東京藝術大学の大学院生たちが受けている授業(特別演習)を、

県内の高校1年生に体験してもらう高大連携授業!

しかも講師は、日本を代表する写真家の畠山直哉氏だ。

ニューヨーク近代美術館(MoMA)、テート・モダン(Tate)、ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)など、世界的な美術館に作品がコレクションされ、都市と自然をテーマにした作品は、哲学的な問いを投げかけ、写真の新しい地平を拓いたことで国際的な評価も高い。

「やまなしメディア芸術アワード」の一環として行われた、

2日間の高大連携授業のプロジェクト。

in depth取材班が授業を覗くと、畠山さんと生徒の議論が白熱していた。

■この記事でわかること

✔ 今年で4回目となる県の事業「やまなしメディア芸術アワード」で、初めて高校と大学が連携して学びを高めるプロジェクトが行われた

✔ 高大連携授業を支えたスタッフは、畠山さんの教え子である若いアーティストたちだった

✔ 2日間にわたった高大連携授業で、高校生たちは「アートな思考力」を磨いた

■おすすめ記事

・美術館とアート市場との“ビミョーな関係”への挑戦! アート返礼品実現の裏側

・空港のない山梨に、“アートの空港”をつくる ミライの街に必要なものをトコトン追求

・「シンボルマークだけでは意味がない」山梨デザインセンターCDOの真意

・職人たちをヒーローにしたい!山梨のハタオリ文化を広める“ドクター・イガラシ”

藝大のリアルな光景

アーティストの生態は謎に満ちている。芸術を志す人たちは、普段どんなことを学び、考えているのだろうか――。高大連携授業1日目に、その一端を垣間見るシーンがあった。

2月3日の朝9時、駿台甲府高等学校美術デザイン科の高校1年生58人がホールに集合。写真家の畠山さんが生徒たちを前にマイクを握り、講義をしていた。

きっかけは、ある男子生徒の質問だった。

「畠山さんは、人生最後の写真にどんな1枚を撮りたいですか?」

――それは、死ぬ時という意味?

「はい」

――死ぬ瞬間って、どういう時だと思う?病院にいるのか、交通事故なのか。自分が死ぬと分かっているのか、いないのか。

畠山さんの思わぬ返しに、男子生徒は言葉に詰まった。どうしよう。彼はとっさに言い換えた。

「その1枚を撮ったら自分の存在がこの世から消えてしまうとしたら、何を撮りますか」

――うん。そう言うと、素晴らしい質問に思えるね。

質問の内容は同じでも、表現の仕方を少し変えるだけで、まったく違う世界が見えてくる。

「いま僕と彼がしていたような会話が、藝大大学院の日常風景です。ずっとみんなで、ああだこうだと議論している。ひとつの物事を色々な角度から見て、考え、表現することが“アート”なんです」(畠山さん)

写真家/東京藝術大学大学院映像研究科 教授

写真家/東京藝術大学大学院映像研究科 教授

1958年岩手県陸前高田市生まれ。筑波大学芸術専門学群にて大辻清司に師事。1984年同大学院芸術研究科修士課程修了。以降東京を拠点に活動を行い、自然・都市・写真のかかわり合いに主眼をおいた一連の作品を制作。1997年木村伊兵衛写真賞、2000年毎日芸術賞、2012年芸術選奨文部科学大臣賞など受賞多数。作品はMoMAやTate、東京および大阪の国立美術館など国内外の主要美術館に所蔵されている。

カメラを使わない撮影技法

ワークショップの実習課題は、カメラを使わないで撮影する「フォトグラム」という技法だ。印画紙の上に物体を置いて光を当てると、影になった部分が黒く写る。

光の当て方によって写し出す影のかたちが変化するため、物の形がはっきり現れることもあれば、抽象画のようになることもある。

「フィルムカメラに触ったことがある人はいる?」と聞かれて手を挙げた生徒はゼロ。スマホのカメラで撮ることが当たり前の高校生たちに、写真の基本的な原理を知ってもらおうという試みだ。

A4サイズよりも一回り小さい約20㎝×25㎝の印画紙の上に、瓶、プラスチックおもちゃ、蛇口、フォーク、貝殻、リボン、生徒私物の文房具やポーチの中身などを置いてイメージを膨らませる。

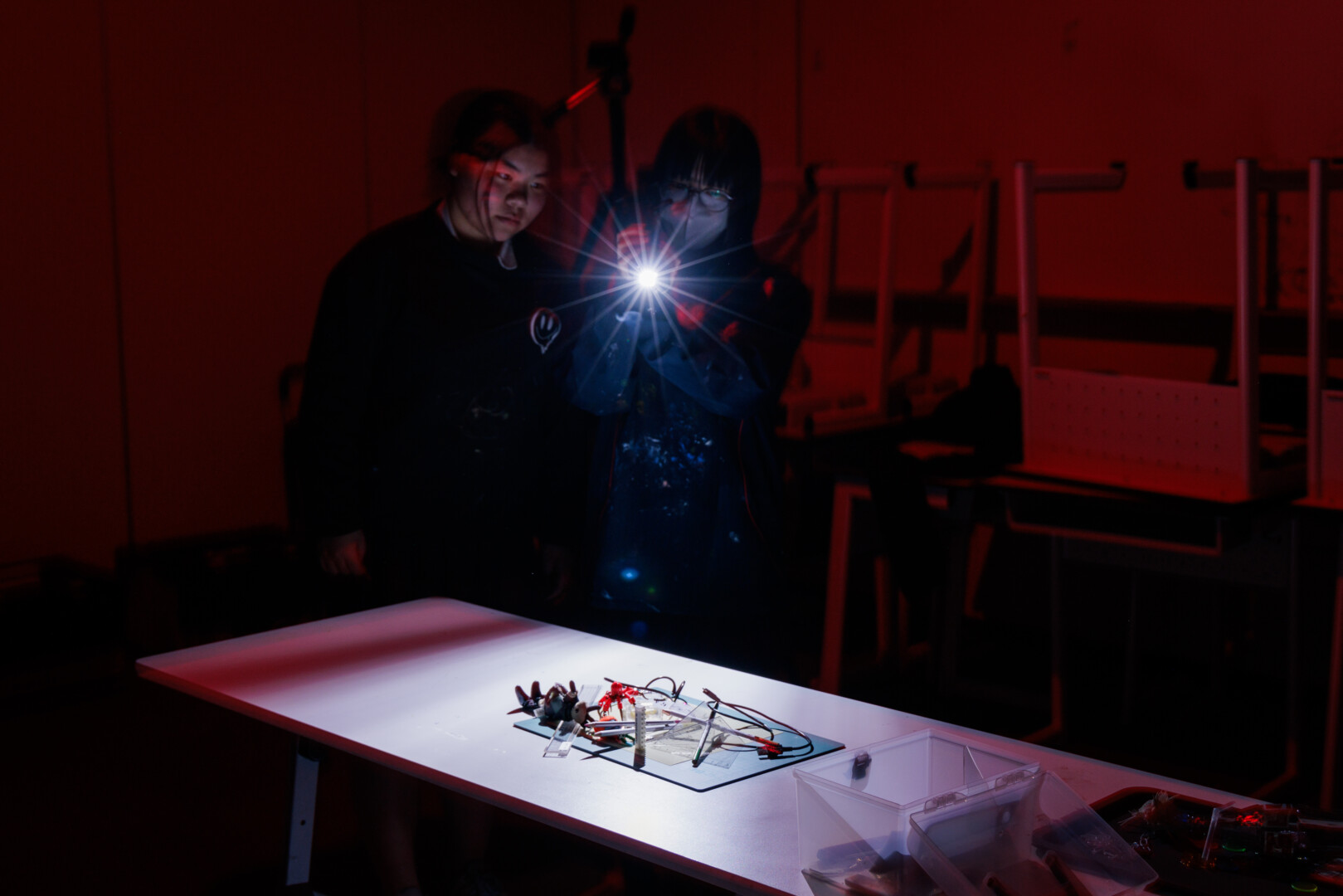

構成が決まったら、いよいよ暗室に移動して撮影する。

生徒が手持ちのストロボライトを構えると、藝大の若手スタッフが「どんなふうに撮りたい?」と声をかける。生徒のイメージを聞き出して「それなら斜めから光を当てて、影を延ばしてみようか」とライトの角度や距離を調整する。

印画紙の上に顔や手を置く、レーザーポインターの光を当てる、印画紙を水に入れて波紋をつくる、などの技法にチャレンジする生徒も現れた。

ストロボライトのスイッチを押す瞬間は一発勝負。無事に撮影が終わると、生徒たちは「緊張した!」とほっと息をついた。

印画紙を現像液が入ったトレーに90秒間つけると、撮影した像がゆっくりと浮かび上がってくる。この時点で初めて、自分が撮影したものを目にすることができる。

停止液に30秒間、定着液に120秒間つけて像を定着させる。その後、暗室から出て明るい場所へ。印画紙を流水で洗い、ドライヤーで乾かせばフォトグラムの完成だ。

畠山さんは生徒たちのフォトグラム作品を見ながら、「これは何の形に見えると思う?」と話を聞いて回った。

「上手く撮影できなかった」と言う生徒も、じっと作品を眺めているうちに「自分の思い通りにはならなかったけど、意外と面白い作品ができたかも」と別のイメージが膨らんでくる。

in depth取材班が「フォトグラムやってみてどう?」と聞くと、みんな「面白いです!」と目を輝かせた。

初めて挑んだ“作品制作”

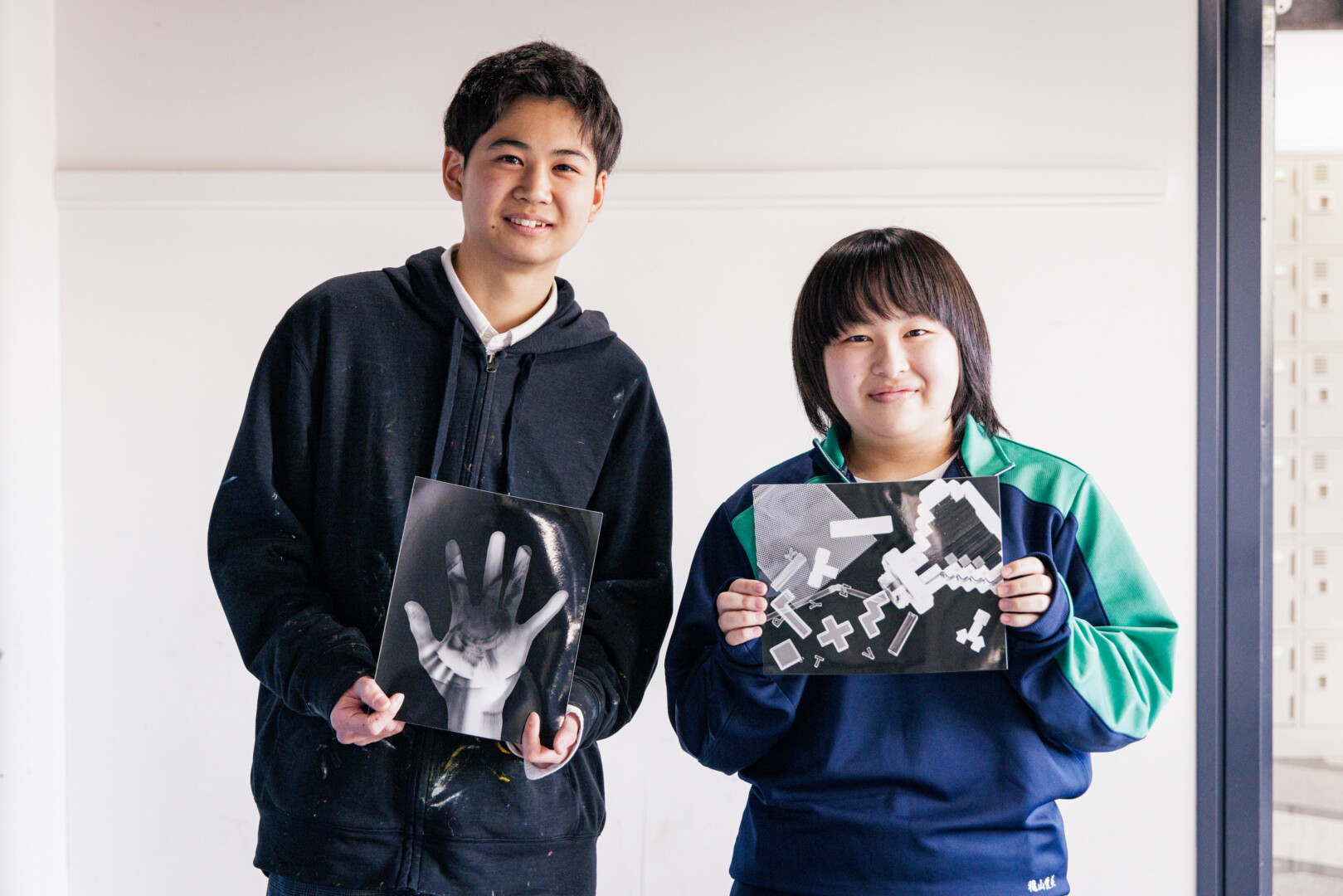

授業終了後に「やまなしin depthに作品を掲載させてくれる人」を募集すると、2人の生徒が手を挙げてくれた。

穐山愛美(あきやま・まなみ)さんの作品タイトルは「遊び心」だ。ゲームの楽しい雰囲気を再現した。

「始めは物が少なくてシンプルな構成だったのですが、撮影時にスタッフの方に『瓶からアイテムがこぼれ出す感じにしたい』と相談したら、『もっと物を増やして散りばめてみたら』とアドバイスをもらいました。やってみたら本当に自分のイメージ通りになって驚きました」(穐山さん)

もう1人は佐藤翔優(さとう・しょうま)さん。冒頭のシーンで畠山さんに質問した、あの男子生徒だ。

タイトルは「つぼみ」。“人が秘めた力をまだ開花させていない状態”を表現するために、手の中にビー玉の光の反射が写るよう工夫した。

冒頭の会話について、佐藤さんは「たとえ簡単な話題でも、深掘りすると内容がどんどん広がっていくんだなと気づきました」と振り返った。

巨匠と若手アーティストが個別指導

スタッフとして参加したのは、畠山さんの教え子である若いアーティストたちだ。この高大連携授業は彼らの熱意があってこそ成功したといっても過言ではない。

生徒1人につき3枚のフォトグラムを制作するために、58人で計174回撮影しなくてはならない。作業ごとに1~2人のスタッフがついてテキパキと指導する姿が印象的だった。

暗室の前には撮影を待つ生徒たちの長い列ができているため、ゆっくり休憩をとる時間もない。スタッフのひとりは「ちょっとだけ待って!」と急いでチョコレート菓子を口に放り込みながら対応していた。

学校には暗室が無いため、スタッフが教室の出入り口をすべて黒い布で覆い、仮設の暗室をつくった。見本用のフォトグラムを追加制作したり、もっと面白い撮影道具がないか甲府駅前のヨドバシカメラに探しに行ったり……。

なぜこんなに熱心なのか。それは彼らに「アートで社会貢献したい」という強い思いがあるからだ。

山梨からアーティストを生み出す

高大連携授業はやまなし文化立県推進アドバイザーを務める和田信太郎さん(東京藝術大学大学院映像研究科助教)が企画して、東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻からの提案で始まった。藝大大学院は国際的に活躍するアーティストを養成するだけでなく、教育研究組織として地域への貢献に力を入れているからだ。

子どもたちと日本を代表するアーティストが作品制作を通して交流できる、またとない機会――。

こんな夢のような高大連携授業が、県内で初めて実現する。県の文化振興・文化財課の竹井杏奈さんは、興味を持ってくれる学校は少なからずあるのではないかと期待しながら、教育機関に相談した。

しかし、興味・関心を示してくれたものの、藝大大学院によるプログラムは連続集中の演習授業ということで、学校現場では既に決定されたカリキュラムで動いていることから、実現が困難だった。

文化振興・文化財課課長補佐の石山博之さんは「受け入れてくれる学校が現れずショックでした。新たな取り組みを行うには、受け入れ側でも様々な意思決定や準備が必要だし、先生方の負担増にもなる」と話す。

「県では、アーティストの育成や活動を通じて地域の活力の向上を目指しています。現在、県内には芸術系の専門大学はなく、アーティストを養成する教育機関が少ない。こういった取組を広げて、子どもたちがキャリアの1つとしてアーティストを目指せる環境づくりを担っていきたい」(竹井さん)

最終的には石山さんの母校であり、県内唯一の美術系専門学科を持つ駿台甲府高校に話を持ちかけたところ、副校長先生が熱心に関心を寄せてくれ、開催にこぎつけることができた。

石山さんと竹井さんは「この高大連携授業をきっかけに、アーティストを目指す子どもたちが増えてくれたら嬉しい」と期待感を語った。

生きるためのアート

「プロのアーティストにならなくても、誰もが日常と地続きでアートを感じられたら良いと思う。アートの中には“生きることが楽しくなる”ためのエッセンスがたくさんありますから」(畠山さん)

アートと向き合ってきた畠山さんの言葉は、分かりやすい言葉なのに難しい。昨今のZ世代は「タイパ」や「コスパ」など合理主義的な考え方が重視されがちだ。しかし、多くの人に支持されてバズったものだけが、本当に面白いものなのだろうかと疑問を持つことも大切だ。

畠山さんは、「僕らの日常にはアートが足らないと感じませんか?」と問いかける。手を動かして考えながらつくる楽しさを、生徒たちに伝えようとしている。

「子どもたちには知識や経験をたくさん積み重ねて、アートな思考力を磨いてもらいたいです」(畠山さん)

生徒たちは、自分なりの“面白い”を詰め込んだ作品を手に校舎を出ていった。いまはなんとなく楽しい体験でも、ふと振り返った時、それが「貴重な経験」であったと気づく日が来るだろう。

※未来を構想する表現者たちのための公募展

「やまなしメディア芸術アワード2024-25」の詳細はこちら

※文中の肩書・学年は取材当時のものです

文・北島あや、写真・山本倫子